Бехт Резсо

"Волшебный цилиндр"

Оригинальный текст:

https://sopronanno.hu/archivum/kategoriak/1988

https://sopronanno.hu/archivum/kategoriak/1988?page=2 (части: 77-87)

1. "В течение шестнадцати дней колеса вращались под нами."

2. Из Европы в Азию

3. Прибытие в Ново-Николаевск

4. "Радость жизни была немедленно призвана на службу."

5. В тени тифа

6. Будни в лагере

7. Огуречная деревня

8. Купание на берегу Оби

9. Весна в Сибири

10. Возвращение в Ново-Николаевск

11. Рыцарские дела - Очередное путешествие

"В течение шестнадцати дней колеса вращались под нами."

Киевская крепость, т. е. замок, где пятьдесят или около того узников ждали отправки дальше, была так называемой «вшивой станцией», означавшей, что всякий, кто до сих пор бежал без вшей, должен был заразиться здесь вшами от одеял, которые не стирали месяцами.

Но это обстоятельство меня уже не волнует. Я был хорошо снабжен вшами. Гораздо интереснее было написать открытку домой и предаться прелестям бритья и стрижки. Но не успели мои кудри упасть на пол, как вечно недовольный мужчина во мне закричал, требуя ванну и чистое белье. До исполнения этого желания должно было пройти еще четыре недели.

На следующий день был зачитан список следующих дальше. В нем также было имя кадета Бехта. Я был поражен тем, что из двенадцати зачитанных военачальников ни один не имел звания военачальника. Чувство единства и соучастия вскоре сплотило нас, но этому способствовали и русские, разделившие роту на офицеров и лейтенантов. Последние затем были прибавлены в экипаж - как нам сказали с немалым смущением - потому что курсантов русские не берут в офицеры.

Мы отправились на станцию. Впереди - офицеры, затем - на подходящем расстоянии - псевдовоеначальники, и, наконец, рядовые. После полуторачасового марша по ледяной, продуваемой ветрами равнине мы пришли на небольшую станцию. Становилось темно. Группа военачальников все больше и больше сливалась с группой офицеров, и в общей неразберихе я нашел своих лембергских офицеров (прим.: город Львов в 1772—1918 годах официально носил название Лемберг).

Мы ворвались в вагоны с адским грохотом. Все отчаянно боролись за хорошую позицию, как бы захватывая позиции противника. Мне было легко. У меня не было багажа, так как я отправился в сибирское путешествие так, как если бы это была короткая прогулка. Все мое имущество состояло из нового носового платка и пары чулок, найденных в кармане плаща. С буханкой белой пшеничной муки из Киева под мышкой, лучшей из всех, что я когда-либо ел, и батоном колбасы, я вскоре сидел на верхней койке вагона второго класса, с удовлетворением созерцая суматоху внизу.

Мое откидное кресло, обитое зеленым бархатом, выглядело весьма выдающимся приобретением. Я вытянулся и вскоре заснул под монотонный стук колес.

Когда я проснулся несколько часов спустя, я увидел перед собой старого пруссака, кишащего вшами при свете огарка свечи. Мое тело тоже жестоко чесалось, местами и целиком, и тут выяснилось, что великолепные бархатные подушки скрывают рассадник миллионов вшей.

В течение шестнадцати дней колесо стучало под нами.

Звезды волшебного цилиндра (прим.: автор имеет в виду "калейдоскоп") из белых - черных - серых осколков вызывают мрачные образы...

Мы катимся по меланхоличной стране печали. Бесконечная тишина витает над мертвой бесконечностью. Взгляд устает, когда снег уходит за пределы пустыни к туманному горизонту. Ни один холм, ни одна непокорная восходящая линия не нарушает парализующего господства уровня грунтовых вод. Бледный, желтовато-серый рассвет сменяется кромешной тьмой, которую делает еще более кромешной редкая мерцающая свеча.

Иногда большие снежинки лениво кружат над украинской землёй, иногда ледяные ведьмы проносятся по ней в свистящем танце.

Время от времени локомотив ревет, как раненый зверь в глубине темных джунглей. Мы сидим молча, вслушиваясь в даль и прошлое.

На станциях бездельничают дикие бородатые старики с косматыми бородами и в кустарных шапках. Киргизы, калмыки и татары сонно смотрят на нас из своих узких глаз, они предлагают нам свои товары гулкими голосами. Важнее и полезнее всего - "кипяток" - маленький домик на каждой станции, где днем и ночью можно бесплатно получить горячую воду для приготовления чая.

Мы пьем чай - "чаи", как мы его теперь называем, - с рассвета до заката. Этот чай - наше наркотическое средство против смертельной скуки, безнадежности и мыслей. Но она также развязывает язык и согревает сердце. Вечером, перед сном, чай объединяет нас как одну семью. Мы пьем его и без устали рассказываем друг другу о том, что было. Мы слушаем будущее. Затем мы забираемся в кресла, чтобы поспать и почесаться.

Курск - Воронеж - Козлов - Тамбов: странные названия странных миров. Они лежат, как замерзшие трупы, в снежной пустыне. Только из больших окон ресторанов станционных зданий льется свет в ночь, и мы лихорадочно представляем, как этот свет отбрасывает на замерзшие окна северные тени комнатных пальм и декоративных растений.

Даже в полдень мир окутан серой пеленой тумана. Как будто мы должны навсегда отказаться от солнечного света. Как будто солнце в этой стране "толерантных и смиренных" умерло от горя. Мы томимся в страхе. Наши души увядают. Вечная серость, грязь, зловоние, вши, ледяное дыхание отчуждения грызут наши нервы. Проходит несколько часов, и никто не говорит.

На пятый день мы прибываем в Пензу.

У нас новый охранник. Старый забрал с собой накопившиеся деньги на питание. Все, что у меня есть, - это 90 копеек.

Новая гвардия в первую очередь будет проводить рейды в поисках скрытых членов экипажа и военачальников. В течение двух часов я прячусь в самом темном углу верхнего этажа вагона. Только мне и двум медикам удается остаться в вагоне офицеров.

Мы пробираемся сквозь ночь. Снаружи воет буря, внутри - вооружённый караул, одурманенные братством в коньячном опьянении. Высунув языки, они уверяют нас, что все мы братья и должны любить друг друга. Они распределяют среди нас свой сахар, хлеб и табак. Но когда мы отказываемся пить вонючий алкоголь, который они предлагают, они впадают в слепую ярость и направляют на нас оружие.

Через десять минут мы снова стали хорошими друзьями. Они танцуют и поют так, что стены вагонов трясутся.

Это наша первая реальная встреча с душой русского народа: переполняющая доброта, братские поцелуи и слезы, затем - без перехода - слепая ярость и воля к убийству. Иногда их бородатые лица прижимаются к нашим в братском поцелуе, иногда их штыки прижаты к нашей груди.

В конце концов, дух побеждает. Они лежат и храпят на полу, а мы ворочаемся на своих жестких койках в густом дыму и вони (ведь за это время вся наша компания была переведена на "койку", и мы боремся со вшами нашей прожорливой плоти.

Монотонность путешествия становится невыносимой.

Из Европы в Азию

Я вырезаю шахматные фигуры из дров, и мы часами играем в шахматы с прапорщиком Л. Откуда-то в одном из рюкзаков появляется книга: «Красный смех» Леонида Андреева на немецком языке. На основании этого, я начинаю давать уроки немецкого венгерскому лейтенанту. Я сам изучаю русский язык. Названия станций — моя языковая книга. С их помощью я составляю кириллицу и вскоре учусь читать. Мои учителя языка — это продавцы на станциях, у которых я узнаю самые нужные выражения.

16 февраля наш поезд проедет по могучему Волжскому мосту. Двадцатью четырьмя метрами ниже, под толстой ледяной шапкой, течет река моего русского романа - Волга. Вместо кораблей теперь по широким, утоптанным льдом дорогам из Сызрани в Самару едут звенящие тройки и всадники. В Самаре были высажены военнопленные славянской национальности, в том числе и мой патрон - лейтенант авиации. Остальные продолжат свой путь в загадочную Сибирь...

***

Поезд уже катится по краю Европы. У меня 12 копеек и легионы вшей. Если я кладу перед собой свой шерстяной свитер, он начинает колыхаться. Я скорбно смотрю на него некоторое время, а затем с тяжелым сердцем выбрасываю этот, мой самый теплый предмет одежды, в белую пустыню, потому что не знаю другого выхода.

19 февраля наш поезд останавливается в Уфе. Уже вечер. Мы достигли восточного края обширной дикой местности. И снова горы поднимаются с равнин, вырастая километр за километром. Мы приближаемся к Уралу.

Наше уныние тает. Меня вдохновляет более разнообразный пейзаж, все новое: минареты татарских деревень, извилистая долина реки Белая, а теперь, ночью, свет уфимских домов, прижавшихся к горе. Наш поезд, пыхтящий, цепляющийся, возвышающиеся горы, скалистые стены, проносящиеся мимо окна вагона. Мы в узкой долине реки Урал, уже в Златоусте. Наши сердца сжимает некая тревога: мы должны попрощаться с родной Европой. За поворотом появляется высокий каменный обелиск, обозначающий границу между двумя континентами. Первые экипажи уже в Азии, и вот, теперь мы переехали.

Азия! Чувства и мысли бурлят внутри нас. Мы погружаемся в древние времена, в мир легенд и мифов. Мы окружены мифом о Начале и слышим колыбельную песню человечества. Наши сердца колотятся в горле. Ворота границы, которые закрываются за нами, откроются ли они когда-нибудь перед нами? Или мы должны тащить наши цепи через всю Азию, только чтобы снова обрести свободу в Великом океане? Или мы должны навсегда распрощаться со всем тем, что заключено в слове "Европа"?

Бледно-серые облака нависают над первым зданием вокзала в Азии. Все выглядит более мрачным, более угрожающим, более безнадежным. На платформе стоят военнопленные армейские врачи и приветствуют нас с той вялой радостью, с которой заключенные приветствуют своих новых товарищей. На их бледных лицах уже лежит печать Сибири. Они уже знают, что нас ждет, и поэтому говорят с нами в том странном тоне, смешанном с состраданием и жестокостью, который является тоном сломленного, безнадежного народа. Они говорят нам, что сражаются с пустыми руками против непримиримого, прожорливого врага - тифа. Они рассказывают о глинобитных бараках, где заключенные томятся в бреду на гнилой соломе, без фонарей, одеял, белья и лекарств, ожидая искупительной смерти. Впервые мы слышим название города Ново-Николаевск, в том числе название "кладбищенского барака", где вместе лежат живые и мертвые. Из 1100 жителей одного из таких бараков в живых осталось только 70...

Сибирь тяготит нас, как страшный кошмар. Мы украдкой смотрим друг на друга, ищем след на лице нашего товарища. Некоторые уже отказываются от борьбы. Они вытягивают шеи и ждут удара судьбы. Другие стискивают зубы и борются до последней унции силы воли. Я один из них. Если бы не вши. Их число растет с каждым часом, и в каждом укусе обитает тиф. У Крамера, студента-медика, температура. Он лежит рядом со мной, я слышу, как стиснуты его зубы. Другой мой сосед, Курт, немецкий медик, жалуется на головокружение. Остальные незаметно проверяют пульс и молчат.

Прибытие в Ново-Николаевск

Новости таковы, что экипаж рядовых и военачальников высаживают в Ново-Николаевске, а офицеров везут в Иркутск. Крамер и Курт, два медика, воспринимают новость спокойно. Их не пугает Ново-Николаевск, город массовой смерти и ужаса. Их оглушила лихорадка, и они лежат в полуобморочном состоянии справа и слева от меня. Но я! Я здоров и буду здоров! Невозможно представить, даже смешно, что ядовитая вошь может уничтожить мою жизнь. Что-то внутри меня говорит мне, что у меня нет причин бояться, пока моя воля непоколебима. Остальные решили спрятать меня, когда доберутся до Ново-Николаевска. Мне присвоят звание прапорщика, чтобы я не попал в казарму смерти в качестве офицера. Но я не буду пришивать к флагу золотую планку, только звание капитана, потому что считаю, что имею на это право, так как мое назначение было объявлено на первое февраля.

***

На рассвете 26 февраля наш поезд остановился, и на фасаде здания вокзала было написано это название: Ново-Николаевск. Из своего укрытия, за плащами и рюкзаками, я видел, как выводят Крамера и Курта. Экипаж уже выстроился перед поездом. Согласно списку, отсутствовал только один военачальник - я. Не дай им найти меня! Только не вырывай меня из этого круга друзей! Это не сработало! Когда я выходил, дружеские руки протягивали мне руку, чтобы пожать ее на прощание. Из одной руки в карман моего плаща высыпалось несколько монет. Затем я встал среди остальных, которых пересчитали в третий раз. Холод вонзался тысячей иголок в мои легкие, не позволяя душевной боли взять верх.

-А военачальники, куда они идут?

-Военачальники? В земляные казармы, потому что они не считаются офицерами. Офицер только начинается с прапорщика.

Значит, бежать некуда, подумал я, когда входная дверь распахнулась, и в нее ворвался возбужденный военнопленный лейтенант-командир.

- Прапорщик Пекаров уже здесь? Еще нет? Я вызвался добровольцем.

- Что?! Вы кадет? Знаете ли вы, какая у меня для вас новость? Пять минут назад пришло сообщение, что король Испании издал указ о том, что с кадетами должны обращаться как с офицерами! Ты хоть понимаешь, что это значит?! Что тебе не придется умирать несчастным в земляных казармах! Ну, я рад, приятель, я ужасно рад. Но ты еще даже не знаешь, кто я: Лейтенант Лебер, офицер связи между военнопленными и русским командованием. Теперь зажгите сигарету и расскажите мне, что происходит в Европе.

Мое сердце переполнилось счастьем. Я врал сквозь зубы, что там все идет хорошо, потому что мне нужно было как-то выразить свою благодарность если не королю Испании Альфонсо XII, то хотя бы носителю судьбоносной новости. Прибыл прапорщик Пекаров и, посовещавшись с генерал-лейтенантом Лебером, добавил в список офицеров меня - военного капитана Резо Бехта. После того, как это было сделано, из двери офиса на другой стороне площади, по адресу улица Гондатти 36, был указан большой одноэтажный деревянный дом. Это будет моя квартира.

Я подошел один и постучал в ветхую входную дверь. Так как никто не ответил, я открыл дверь и очутился в примитивном тенистом месте. Дощатая стена, которая когда-то отделяла эту комнату от прилегающей кухни, очевидно, использовалась для дров. Два мрачных казака сидели на кухне, не обращая на меня внимания. Через следующую дверь я попал в большую низкую комнату, полную пленных офицеров, лежащих и сидящих на койках. Я доложил о себе и с растущим удивлением услышал имена своих новых товарищей - Драгинцеску и Вертакник, Сальваторе, Кробицкий, Сусек... Весь дом населяли румыны, южные славяне, итальянцы, поляки и чехи - граждане планируемых и ожидаемых государств-преемников монархии, к которым русские проявляли особое внимание.

Меня приняли холодно, как чужака, которому здесь не место. Для моей кровати были отведены три грязные доски в одной из уборных, где тоже спал казак. Затем они отправились обедать в ресторан под названием "столовая".

Как только они вышли, я снял куртку и с большой поспешностью нашил звание армейского офицера, так как чувствовал, что принадлежу к числу тех, кто проявит мало понимания, если на прикрытом воротнике обнаружат только две шелковые звезды. Теперь я смирился с ролью военачальника.

***

Есть ли у меня вши? Да! - я отвечаю с открытым сердцем. - Тогда мне нужно немедленно пойти в ванную и купить свежее нижнее белье. С величайшим удовольствием, но - кто будет это финансировать?

- Получите аванс в офисе.

Хорошо. Я иду в офис, говорю вам, на что мне нужны деньги, и впервые в жизни слышу русское волшебное слово "zaftra" - "завтра".

За последующие шесть лет у меня сложилась тесная дружба с этим словом и его младшим братом - "сейчас", что означает "немедленно, сей же час". В этих двух словах отсрочки раскрывается вечное сомнение русского человека в реальности настоящего и его вера в будущее. Перед лицом "сегодня" русский беспомощен, но завтра, и даже следующий час, может принести чудеса: исполнение, расчет, платеж, аванс - все может принести ЗАВТРА, но СЕГОДНЯ - ради Бога, как может разумный человек ожидать чего-то стоящего от того, что постоянно умирает?! Пути Господни и российской бюрократии неисповедимы, действуют таинственными путями, чтобы сегодняшний день мог догнать завтрашний. В таком случае есть оплата, предоплата, договоренности, аллилуйя и "все такое".

Поскольку день еще не созрел для чудесных ожиданий, я был вынужден устроиться на ночь на голодный желудок на своих трех досках. Пока я пытался убедить своих вшей быть умеренными, я слушал голос лейтенанта Сальваторе, который в комнате давал южнославянскому адвокату Вертакнику урок итальянского языка, читая "Божественную комедию" Данте.

"Радость жизни была немедленно призвана на службу."

Голод, чувство полной заброшенности, безнадежная борьба со вшами, вечный страх настороженности начали порождать во мне какой-то невроз. Как загнанный зверь, я свернулся калачиком на своих трех деревянных досках и враждебно прислушивался к шуму, доносящемуся из комнат. Итальянцы пели, южные славяне спорили, румыны играли в карты. Этот паршивый маленький курсант в коридоре мог бы умереть от голода, если бы офицеры не пододвинули к нему тарелку с черной кашей и кусок хлеба.

Постепенно один или два офицера становились дружелюбнее. Один протянул бритву изгою, и тот с трепетом соскреб редкую щетину с лица. На самом деле, он прекрасно выглядит, но - к сожалению - у него вши, поэтому с ним можно общаться только на расстоянии. К четвертому дню их число увеличилось на три. Рядом со мной в предбаннике посадили венгерского прапорщика, у которого тоже были вши, потому что он пришел с фронта. Я больше не был одинок. Двое других, поляк и румын, были только что выписаны из больницы и поселились в палате. Румын, который был очень щедрым и был в гражданской одежде, дал мне зубную щетку и три рубля в долг в течение первых десяти минут. Радость жизни сразу же начала действовать. Вместе с прапорщиком (который, кстати, вскоре оказался всего лишь добровольцем) мы отправились в город, где обитатели национального общежития могли свободно ходить по магазинам.

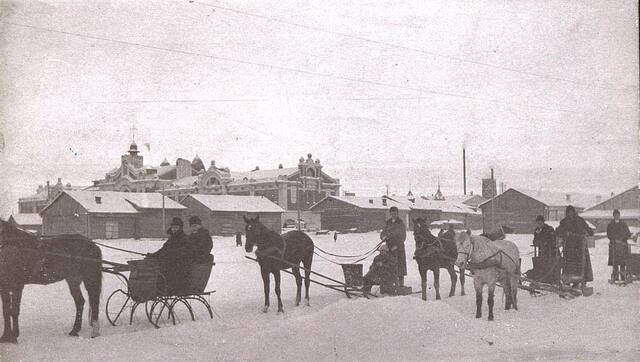

Должно быть, было очень холодно, потому что мы едва дошли до большого базара, когда перед нами остановился русский, быстро зачерпнул кучу снега и начал растирать им наши лица и уши. Сначала мы подумали, что это нападение, но вскоре поняли, что здесь действовала доброта нашего соседа, не позволившая нам отморозить наши белоснежные носы и уши. Теперь, внимательно наблюдая друг за другом, мы пошли дальше. Город представлял собой пустынное зрелище в этот мрачный поздний полдень. Ошеломляющее бесплодие и пустота встретили осторожный взгляд. На широких улицах стояли дома с деревянными ажурными ступенчатыми крыльцами и балочными потолками, которые представлялись нам теплыми и уютными внутри, но все вместе казалось мрачным и холодным. Ему не хватало прошлого, благородной патины. Он был новым и сырым, с широкими улицами, пересекающимися под прямым углом, и, несмотря на более чем 100 000 жителей, имел вид гигантской степной деревни, раздувшейся до размеров великана. Только на главной улице стояли каменные здания, включая гордость города, нелепо торжественный "Корпус", в котором размещались ратуша, гостиница и универмаг. Гора из красного кирпича среди скопления крошечных деревянных домиков.

Этот Ново-Николаевск 1915 года теперь известен как Новосибирск, столица и крупнейший город Сибири. Его бесплодные улицы сменились асфальтированными, освещенными неоновым светом бульварами, идущими во всех направлениях, здесь есть оперный театр, не уступающий московскому, университет и более чем миллионное население, которое не может поверить, что глубокое, дикое ущелье разрезало на две части неукрашенное тело этой деревни-города всего полвека назад (прим.: под "ущельем" автор явно имеет в виду Михайловский лог, рядом с которым они и жили на Гондатти, 36 - примерно магаз. "Золотой ключик". Видимо, автор посетил Новосибирск позже, и сам увидел, что лога уже нет). Вместо асфальта мы по-прежнему шли по узким доскам и уворачивались от солдат, пахнущих шкурами, гражданских в мехах, студентов и школьниц. Время от времени по улице проскакивали казацкие патрули, требуя документ - "пропуск".

Из кондитерской вышла молодая женщина. На ее ногах были лакированные кожаные сапоги, кожаная куртка с тугим поясом и южная походка. Она шла на три шага впереди нас, что вскоре сделало наше дыхание слышным. К тому времени, когда она исчезла через одни из ворот, её черты были вытравлены в нашей памяти, мы знали, что она будет сниться нам сегодня ночью на наших дощатых кроватях. Мы приехали домой, нагруженные чаем, сахаром, белым хлебом и колбасой. У нас еще оставалось три рубля, чтобы сходить в парикмахерскую и баню на следующий день.

Ванна - одна из вершин физического наслаждения. Русская баня - это странствие по горному хребту удовольствий, и нет емкого прилагательного, чтобы выразить, что такое русская баня после четырех месяцев фронтовой службы и путешествия в паршивых вагонах. Удовольствия Лейпцигских бань, венского Диана-Бада были далеко позади красоты этого гораздо более простого курорта в Ново-Николаевске. Как два жеребенка, выпущенные на луг, мы вдвоем, Нагги и я, с хныканьем и мычанием бросились из раздевалки в камеру, оборудованную ванной, душем и паром. В мгновение ока из всех кранов полились священные, горячие облака пара. Его лучи барабанили по ванне, пели, струились, искрились. Душ хлестал по нашим измученным жаждой спинам, пар ласкал наши исхудавшие, болезненные тела, размягчал мозоли на бедренных костях, промывал дочиста даже складки души, делал нас снова молодыми, светлыми и полными надежд.

Он сидел по шею в ванне и выл от восторга, а я лежал на коврике под струями воды и прислонялся к воде, как наполовину увядшая травинка склоняется навстречу летнему дождю.

Ни один человек не покупал за 25 копеек более глубокого чувства удовольствия, чем мы вдвоем тогда в городской бане в Ново-Николаевске. Мы оставили свое "живое" белье в ванной и тем самым разорвали пуповину, которая связывала нас с нашим прежним паршивым существованием. Мы по-братски делились своей большой запасной парой белья, чистили свои пальто, как могли, и, окруженные запахом самого дешевого мыла, возвращались к скромному, но более человеческому существованию. Мы отметили это событие настоящим обедом в "столовой". Жирный суп щи и хрустящий хлеб завершили наше возрождение в бане. Мы снова стали респектабельными людьми, которых ресторатор - кавказец, сосланный на 12 лет, приветствовал глубоким поклоном.

В тени тифа

Тени тифа сгущаются вокруг меня. Лейтенант Драгинцеску, который в гражданской жизни является венгерско-французским учителем средней школы в Силезии и добродушным человеком с хорошим чувством юмора, назначил меня своим заместителем. Он является командиром одной из больших казарм для экипажей в городе, но он еще не осмелился выйти на проверку из-за тифа в казарме. С тяжелым сердцем я уезжаю утром в сопровождении казака. К счастью, это не печально известные "кладбищенские казармы", а те, что построены из кирпича возле "Корпуса". То, что я увидел, превзошло все мои самые смелые фантазии. Как только я вошел, мои легкие наполнились до удушья густым, вонючим, почти жидким воздухом, напоминающим о смерти. Проходит некоторое время, прежде чем мои глаза начинают видеть в тусклом свете, проникающем через редкие, украшенные ледяными цветами окна. Два ряда коек стоят друг над другом вдоль барака, и на этих койках, почерневших от пара и прочего, лежат мужчины, бывшие австро-венгерские солдаты, тело к телу. Сержант сообщает их количество (более тысячи), и я узнаю, что каждое утро находят десять или пятнадцать мертвых, а живые настолько слабы и вялы, что их с трудом удается убедить вынести из барака своих мертвых соседей. Я слушаю с содроганием, а затем дрожащим голосом обращаюсь к потерпевшим крушение людям с ободряющей речью, хотя чувствую, что мои слова не возымеют должного эффекта. Ничто и никто не может спасти этих проклятых людей, густой воздух вибрирует от тифозной лихорадки! Не осталось ни одного квадратного сантиметра незараженного места. Из-под беспомощных пациентов постоянно капает на тех, кто лежит на нижних койках, а из мрачного полумрака на меня смотрят остекленевшие, жесткие глаза из своих глазниц. И я не могу не думать, что этих несчастных ждут дома; их жены, их дети, их матери, и даже Бодри в его сарае у моста (прим.: как я понимаю по смыслу, "Бодри" - имя домашнего животного)... И я не могу им помочь!

Тем временем я замечаю, что сержант что-то сбрасывает с моего плеча или с моей фуражки. На мой вопросительный взгляд он отвечает только: "Вши падают сверху, господин военный сержант", - и отчаяние на его жестком лице углубляет складки. Мы вздыхаем, затем продолжаем идти на кухню. Кухня находится в подземном мире, современном Аиде без старой поэзии. Сначала я вижу только верхнюю ступеньку лестницы, остальное скрыто облаком пара, поднимающегося вверх. Сержант берет меня за руку, и я шатаюсь с лестницы на лестницу, пока не оказываюсь в каком-то аду, где пахнет жиром и кашей. Тусклые лампы борются с густыми клубами пара, едва освещая огромные котлы, в которых черные, устрашающие фигуры, дьяволы-повара, помешивают не проклятых, а их мерзкую пищу. Я не могу долго это терпеть! Мое сердце и мозг находятся в тисках, зажатые все сильнее и сильнее тем, что я вижу. Мне приходится бежать на мороз -35°, потому что я чувствую приближение обморока.

Дома Драгинцеску мрачно выслушивает мой отчет. Для него это не новость, он знает, что с каждым днем тиф захватывает все больше и больше: сегодня пятнадцать человек из барака, завтра двадцать пять, через неделю пятьдесят. Но что он может сделать, что можем сделать мы, если врачи не могут помочь. Корень проблемы кроется в инертности и косности царских властей. Не злой умысел, тем более не преднамеренный, является причиной массовой гибели людей, а оцепенение, отсутствие мозгов, отсутствие организации, славянская философия "ничего", смирение с тем, что считается неизбежной катастрофой.

***

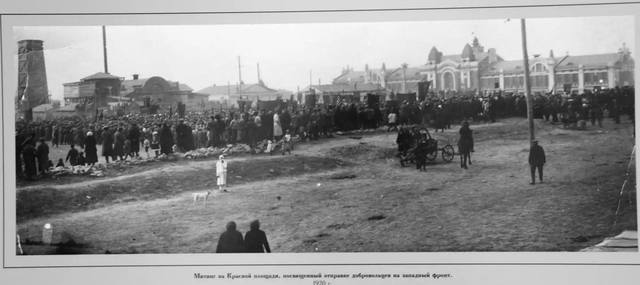

В десять часов вечера 22 марта мы узнали, что Перемышль пал (прим.: имеется в виду австрийская крепость в городе Перемышле). На следующий день Ново-Николаевск был охвачен ликованием и праздновал это великое событие с флагами и парадами, чему, очевидно, втайне радовались обитатели внутренних помещений. Этот триумф сделал русских щедрыми. Генерал посетил нас, выслушал наши жалобы и перевел нас, изгоев, в большую комнату, где нас теперь было одиннадцать человек, включая четырех австрийских и двух немецких армейских врачей, которые недавно приехали к нам и днем работали в эпидемической больнице. Это был лишь вопрос времени, когда они подхватят тиф и передадут его нам.

Куда бы мы ни посмотрели, везде опасность, мор, смерть. Сегодня днем мы думали, что сама Смерть придет к нам в гости. Тихо открылась дверь, и вошел скелет в помятом лейтенантском мундире, голова его была вся в смоле. Он смущенно улыбнулся, как бы осознавая свой вызывающий вид, но что он мог поделать, его только что выписали из тифозной больницы и направили сюда. Иначе он умрет от голода. Мы положили перед ним все, что у нас было, и с жадностью гиены он поглотил все. Мы кормили его наперегонки, потому что от еды он почти заметно терял свой устрашающий вид, раздуваясь, как вздутый мочевой пузырь. В конце концов, "личинка" выросла в улыбающегося, красивого лейтенанта, символ победы жизни над смертью.

Будни в лагере

25-го марта "время пришло". "Сегодня" догнало "завтра", "сегодня" - "завтра". Я получил своё первое офицерское жалование - 50 рублей в красивых розовых купюрах. Это были большие деньги, в первой половине войны фунт мяса стоил 15 копеек, 10 яиц или фунт масла - 35 копеек, фунт хлеба - 4 копейки.

Сапоги можно было купить за 11 рублей, рубашки - за рубль. Лишения были позади! Я расплатился со своими долгами и купил в магазине все, что мне было нужно, включая альбом для рисования и краски, а также большой таз для утреннего умывания. Моими самыми важными приобретениями были англо-русский грамматический справочник, немецко-русский и русско-немецкий словарь, а также пьеса Горького "На дне" ("Ночной приют"). Эти книги казались мне спасательными кругами, они не давали мне утонуть.

Я сразу же взялся за грамматику, но с помощью словаря решился взяться и за Горького. Теперь у меня была цель, а значит, и силы, ходить в казарму каждый день - иногда по четыре раза - и, перед лицом все возрастающих ужасов, помогать, хотя бы немного. Я больше не боялся вшей, инфекций, потому что я мог учиться, а обучение - это вера в будущее.

Однако обстановка в казармах стала ухудшаться. Морг в конце казармы был полон, как катакомбы в Палермо. За ней находилась кладовая, поэтому капусту, кашу и картофель несли на кухню среди трупов больных тифом. И так будет до весны, когда могилы можно будет выкопать в земле. Перед "кладбищенскими хижинами" голые трупы ждут весны под открытым небом, сложенные как деревянные колья. Можно подумать, что в такой обстановке все сходят с ума. Но - по крайней мере, пока - мало кто сходит с ума. Вы можете привыкнуть к этому.

В Вербное воскресенье я был назначен в Федорову баню для наблюдения за дезинфекцией верхней одежды гражданских заключенных в земляных бараках. Во дворе бани, под мрачным серым небом, среди снега и льда, я жду прибытия гражданских пленных, вывезенных из стран Балтии и Восточной Пруссии. Когда процессия повернула во двор, мое сердце остановилось. Как будто из одного из романов Толстого или Достоевского вышли пасынки судьбы. Поддерживая друг друга, с желтыми или серыми лицами, старики, матроны и - что самое ужасное - маленькие дети, дикие и закутанные в лохмотья, тащились следом. Только несколько детей принадлежали своим матерям, остальные цеплялись за юбки старух. Над процессией нависла серая пелена запустения. Латыши, литовские интеллектуалы, прибалтийские бароны, прусские крестьяне и помещики пришли из последних сил, чтобы избавиться от вшей.

Русские думали, что заключенные, находящиеся под открытым небом, снимут верхнюю одежду и будут ждать в нижнем белье, пока их верхняя одежда будет дезинфицироваться сухим паром. Об обработке нижнего белья не могло быть и речи, так как не было найдено никакого решения. Суть в том, чтобы иметь возможность сообщить, что дезинфекция была проведена.

Я пытался заставить русских понять, что это не решение, а безумие! Нельзя подвергать этих пациентов еще и пневмонии! Наконец, для видимости, они положили несколько шинелей в пар и объявили дело решенным.

Тем временем я уже раздал свои сигареты и часть денег несчастным, которые благодарили меня глазами, потому что им было трудно говорить. Потом они поползли обратно в глинобитные хижины, как пришли, вшивые. Теперь я знаю, что эта сцена была лишь бледной прелюдией к трагедиям, которые ждали их в чреве времени, чтобы быть затронутыми новым варварством.

***

Я позаимствовал «Рюй Блас» Виктора Гюго у Драгинческу. Читая, я услышал новость о том, что заключенных славянской национальности будут переселять из казарм в деревни, чтобы избежать эпидемии, а курсанты будут отправлены с ними в качестве командиров. Новость оказывается правдивой. На следующий день, в Страстную пятницу, я получил приказ уходить. Сотня русинских пленных, вверенных моему попечению, отправилась в тот день в деревню в Обской области под командованием русского сержанта, а я должен был следовать за ними на рассвете следующего дня один, вместе с военачальником Тамашем Фехером, который умолял меня взять его с собой в качестве офицера, что русский командир одобрил.

Это было начало новой главы в моей жизни в Сибири, и звезды волшебного цилиндра (прим.: автор имеет в виду "калейдоскоп") больше не мрачные, скорбные обрывки памяти, а более яркие, красочные воспоминания, как когда темная церковная розетка окрашивается небольшим солнечным светом.

Огуречная деревня

Деревня, в которую я должен был поехать, называлась "Огурцова", что в переводе с венгерского означает "огуречная деревня". Мне сказали, что это на другой стороне Оби, к югу от Ново-Николаевска, примерно в двух часах ходьбы. Просто продолжайте идти по льду Оби, тогда вы не сможете ее пропустить. Итак, утром в Страстную субботу, 3 апреля, мы с Тамашем отправились в путь. Сначала нам нужно было найти одну из самых больших рек в Азии - Обь, которая протекала за пределами города. Зима и снег превратили плоский ландшафт в единое целое. Так замерзшая Обь растворилась в бесконечном однообразии, тем более что по льду реки проходили проселочные дороги. Только чуть более высокий берег выдавал зимнее укрытие реки.

Мы спустились по прибрежному склону и тяжело ступали, потому что было очень холодно. К счастью для нас, ветра не было. Мы шли легко и с душой, освободившись от гнетущего бремени удушающего лагеря эпидемии, в блаженном сознании, что можем дышать чистым, здоровым воздухом степи вместо спертого воздуха бараков. Вскоре солнце пробилось сквозь утреннюю пелену, и миллиарды снежных кристаллов ослепительно сверкали под огромным куполом неба. Далеко впереди несколько фигур двигались в том же направлении. Когда мы догнали их, то увидели, что это были солдаты, возвращавшиеся домой в увольнительную. Под громкие радостные возгласы три москвича в глиняной форме и два серо-бурых венгра, насвистывая воинственные песни и искусственно разжигая ненависть, маршировали в прекрасном унисоне полтора часа, когда справа на высоком глинистом берегу показалась стайка деревянных домиков.

"Вот Огурцова!" - указали нам наши сибирские друзья и, по-славянски обнявшись, попрощались и пошли дальше, а мы с Тамашем направили свои шаги к побережью, где в конце деревни нас ждали несколько чиновников: староста деревни, то есть его судья, писарь, единственный полицейский в деревне и русский командир отряда военнопленных, сержант Сергей Петрович Самосватов ("старший").

В свежей зимней белизне, среди синих теней, стояли эти четыре бородатых москвича, особенно красивый сержант Самосватов с его двуконечной, уже седеющей бородой и полицейский с воспаленными глазами в сине-черном мундире, с висячими татарскими усами и кривой саблей на боку. Духи Гоголя, Гончарова, Чехова витали над группой. Они приветствовали меня серьезно и церемонно, как будто я был хозяином дома, возвращающимся из зарубежной поездки, за исключением того, что символический подарок в виде соли и хлеба отсутствовал. Сразу же после приветствия возникли определенные юрисдикционные сложности. Полицейский хотел любой ценой посадить меня в деревенскую тюрьму, против чего староста, судья, протестовал. Спор разрешил военный авторитет, старец Сергей Петрович Самосватов, который заявил, что он отвечает за меня и поселит меня вместе с собой в доме первого старосты деревни.

Первым лицом деревни был Павел Степанович Сатров. Его дом стоял посреди ветхих домишек единственной параллельной Оби улицы. Это был аккуратный, красивый дом, построенный из круглого дерева, с лестницей с крышкой, окнами с кружевами. Его крыша простиралась над конюшнями, где шесть лошадей, четыре коровы, шесть свиней и армия коз ждали весны. Прежде чем войти, наверху лестницы, приготовив метлу, мы тщательно очистили наши ботинки от снега, после чего можно было начинать шествие с хозяином дома Павлом Степановичем Сатровым, маленьким, хитрого вида мужчиной, и его женой, морщинистой акушеркой, его дочерью Марьюшей, которая с нетерпением ждала близких материнских радостей, в то время как ее муж сражался где-то под Перемышлем, Варварой, сводной сестры Марьюши, и множество других членов семьи.

На моем приеме появился командир взвода военнопленных одного из галицийских артиллерийских полков, который знал как немецкий, так и русский языки и стал моим переводчиком. Вскоре мы с Сатровыми пришли к соглашению. Они дали мне, Тамашу и старшине маленькую комнату и попросили десять рублей в месяц за полный пансион. Мы сразу же сели за стол.

И тогда начались мои различные промахи. Во-первых, я сел, не кланяясь, перед изображением Казанской Богородицы, висящим над большим столом в углу. Мой переводчик, сразу же начал объяснять возмущенным гостям дома, что в Европе так не принято, там перекрещиваются в церкви, и все просто склоняют голову перед Богородицей перед обедом. Во всяком случае, он ручается за то, что я благочестивая христианская душа.

Сатровы это проглотили и принесли обед. На середину стола поставили огромную кастрюлю, полную капусты, а затем каждому из нас дали глубокую деревянную ложку с короткой ручкой и маринованный огурец, а также чашку чая с клюквой. Когда стало ясно, что сейчас начнется очередная трапеза без тарелки из общего котла, я беспомощно посмотрел на своего переводчика, который быстро подключился. Я не знаю, чем он руководствовался, но в итоге мы втроем получили по глиняной тарелке. Семья Сатровых во второй раз проглотила видя стольких европейских эксцентриков, а затем мы принялись за обед, во время которого Сергей Петрович вскоре развеял плохое настроение своим весельем.

Моя комната была красива для европейского глаза, как и весь сатровский дом, с его полугородской-полудеревенской обстановкой, комнатными растениями, освещенными солнцем окнами с ледяными цветами, в которых ярко сияют сосульки. Перед окном, с видом на главную улицу села и Обь, стоял небольшой столик. Я сразу же положил на него свои четыре книги, писчую бумагу, карандаши для рисования и краски, и представил, какое это будет замечательное место для учебы и письма.

Большую часть комнаты занимала большая кровать с балдахином, заваленная одеялами и мехами. Меня спросили, где я хочу спать: на большом сундуке, в углу или на полу. "В постели, конечно", - ответил я, на что был поражен, причину чего я узнал только вечером после сна...

Купание на берегу Оби

В полдень мой седой старик, со многими знаками порядка, взял меня под руку с мыслью, что мы должны пойти в "баню", чтобы искупаться. Я начал с радости, но радость моя потом угасла. На высоком берегу Оби стояло множество небольших деревянных избушек: «шахт» - бань. В каждом фермерском доме был один. Мы, конечно же, отправились в сатровские бани, хорошенько поскрипев снегом. В руках старшего я заметил веники, вязанные из березовых веток. Мое изумление началось с веников и продолжилось, когда в маленьком незакрытом коридоре перед банной хижиной старцы начали раздеваться и не останавливались, пока не сделали это совершенно. Температура должна была быть между -15° и -20°. Что мы могли бы сделать с Тамашем? Мы сняли верхнюю одежду и нижнее белье, но не замерзли насмерть, потому что уже находились внутри купальни, где, должно быть, было намного теплее, чем на улице.

Сергей Петрович, бородатый, волосатый сатир, с ревом бросился в купальню. Он взобрался с нами на койку и плеснул холодной воды в каменную колбу в центре камеры, раскаленную до блеска. В следующее мгновение маленькая комната наполнилась ужасным шипящим звуком и облаками пара, настолько горячего, что я чувствовал себя пожирателем огня при каждом вдохе. Старший смачивал раскаленный камень холодной водой до тех пор, пока от него не стал исходить едкий пар, а затем, окунув березовый веник в холодную воду, стал бить сначала себя, а потом меня с все возрастающей скоростью и силой. Вскоре я начал чувствовать себя странно. Мои поры широко раскрылись и начали источать пот, а кровь начала биться с нарастающей силой, пока, наконец, мир вокруг меня не потемнел. Это закончилось моим обмороком в мгновение ока. Меня просто вытащили, как есть, на открытый воздух, на мороз -20° с температуры, возможно, +40°, прежде чем я счел нужным проснуться без промедления.

За этой первой "сауной" последовало еще несколько, и каждый раз я выходил из бани, чувствуя себя прекрасно очищенным и невесомым, а холод был далеко. После ужина, состоявшего из хлеба, клюквы и чая, старший с энтузиазмом рассказывал мне об осаде Порт-Артура, где он получил девять ранений и восемь медалей, включая Рыцарский крест Святого Георгия. Я внимательно слушал каждое его слово, а когда понимал одно или два, пополнял свой скудный русский словарный запас.

Когда подходит время сна, я вижу, как множество одеял и мехов с моей кровати переносят в большую комнату по соседству, где их расстилают на полу. Старший устроил свою постель на большом сундуке в углу моей комнаты, а Тамаш расположился на полу перед моей кроватью. Тем временем в соседней комнате собралась молодежь дома, некоторые девушки и мальчики. Все в полном согласии улеглись на постельное белье, разложенное на полу.

Было неудобно спать в кровати одному. Вскоре в доме Сатрова воцарилась тишина, лишь пламя свечей мерцало перед святыми образами. Вскоре в соседней комнате раздавалось хихиканье девушек и смех холостяков, а Сергей Петрович со своим настоящим русским басом храпел до рассвета, как неутомимый басист в оркестре. Я знаю это, потому что тайна кровати была раскрыта, что не давало мне уснуть. Итак: эта старая кровать, в которой днем хранилось постельное белье всего дома, прочно находилась во владении домашних клопов Сатрова. Клопы, оставшиеся без одеял и мехов - а их было немало, - с радостным удивлением накинулись на того, кто, вопреки всем сибирским обычаям, провел ночь в постели, а не на полу или на печке. Ничего не подозревающий европеец, каким был я, чувствовал себя рождественским подарком для них, и только радовался тому, что это здоровые, нежные, деревенские клопы, а не "агенты" сыпного тифа. Ситуацию облегчал тот факт, что их численность даже близко не приближалась к численности моего бывшего стада вшей.

Я заснул на рассвете. Когда я проснулся, было пасхальное воскресенье. Двадцать восемь лет спустя, я написал об этой первой сибирской Пасхе в рассказе под названием "Начинается ледостав" (прим.: „Megindul a jég"). В начале 1944 года журнал "Запад" (прим.: "Nyugat"="Запад" - венгерский литературный журнал) собирался опубликовать этот рассказ, но в последнюю минуту редакторы забеспокоились, потому что я изобразил русских в рассказе как сочувствующих людей, несмотря на идущую Вторую мировую войну. В это время начался пик ненависти во время Второй мировой войны. Поэтому "Запад" отдал рассказ в журнал Лайоша Зилахи "Мост" (прим.: " Hídnak"="Мост"). "Мост" - к своей потере - его опубликовал и даже его проиллюстрировал Рубертель Бисс, но номер от 15 апреля 1944 года, в котором появился рассказ, стал последним номером журнала, поскольку он был конфискован, и его публикация была запрещена. Даже сегодня я не знаю, как, будучи писателем, я обошелся без Дахау. (прим.: автор имеет в виду немецкий концлагерь близ Дахау)

Весна в Сибири

После пасхальных праздников наступили горькие времена. День за днем передо мной клали одну и ту же тошнотворную, неопределенную на вкус вещь, и вскоре она оказывалась у меня во рту. Долгое время я не мог понять, что я ем. Наконец, Тамаш выяснил происхождение еды, похожей на губку. Под карнизом дома на длинном шесте висели бесформенные серовато-коричневые вещи. Над ними ворковали голуби и старательно увеличивали объем серо-бурых вещей. Так вот, Тамаш обнаружил, что утром одну из них вешают, грубо соскребают серо-коричневый слой гуано, затем бросают в железный горшок с небольшим количеством проса или картофеля и лука, заталкивают в духовку и подают мне в полдень. То есть я ем консервированное сибирское мясо: стейки, высушенные до семи-восьми месяцев и консервированные голубиным пометом. И я пью чай с плавающими в нем гниющими соломинками, шерстью животных и подобной атрибутикой, потому что воду приносят из Оби, со дна навозных курганов, которые доходят там до воды.

Я ничего не мог сделать с водой для чая, я мог только полагаться на дезинфицирующую силу самовара, но я восстал против мясных консервов. Сатровы были глубоко оскорблены. Они давали мне самое лучшее, то, что сами едят только по воскресеньям. Что они могут мне дать, если меня не устраивает даже это?

Они могут дать мне молоко, которое наливают перед свиньями, или творог, они могут дать мне яйца, а во дворе бегают девять поросят...

Мне не следовало этого говорить. Но я понял это только тогда, когда каждый обед у меня на тарелке стало лежать студенистое мясо несколькодневных поросят. Я не осмеливался что-то против этого говорить, потому что сам этого желал. Только когда я съел пятого поросенка, сваренного в горшочке с просом, во мне вспыхнуло отчаяние, в то время как мясо поросят улучшалось по мере их роста, но мое грызение развивалось быстрее

***

Питание, как и большинство других вещей, имеет два конца. Второй конец обслуживает теневое учреждение, которое я тщетно искал в доме Сатрова. Сергей Петрович, поняв мою проблему, завел меня в самую темную подсобку конюшни и оставил одного. Когда мои глаза привыкли к мраку, я обнаружил, что нахожусь в козьем отделении хлева, между низкими плетеными перегородками. Две козы уже вышли вперед, их глаза были устремлены на меня с любопытными звуками.

Я начал чувствовать себя неловко. Я не был военнопленным до такой степени... ну, я люблю побыть один в такие моменты. Поэтому я колебался, пока они не оставляли меня в покое, виляя выменем. Недолго. Вдруг из-за плетеной стены выскочил сам дьявол в образе черного козла и, опустив рога, встал передо мной.

Ситуация была очень неловкой и унизительной. Некоторое время я не мог представить, чем все закончится. Должен ли я его схватить за рога и отмахнуться, или дать себя ударить? Я уже начал потеть, когда позади меня, за низкой плетеной стеной, что-то зашевелилось, а затем, после подавленного хихиканья, раздался смех Варвары, полубезумной девушки Сатрова, которая присела позади меня, наблюдая за моей безнадежной ситуацией со звучным весельем. Засмеявшись, она огрызнулась на козла, после чего тот разочарованно поднял голову с острыми рогами, нахмурился, потряс бородой и поспешил к своим женам.

Сибирская весна, длившаяся всего несколько дней, пронеслась над нами, буйные воды стремглав бросались в Обь, земля быстро высыхала под сильным ветром, трава зеленела, а березы плели такие пышные зеленые венки в легком воздухе и серебристом золоте солнца, что на сердце становилось легко и радостно. Глаза девочек затуманились, они с нетерпением ждали, когда мы дадим им покачаться на единственной огурцовской игрушке - качелях. Ближе к вечеру они вышли петь и смеяться перед домами над нашими неуклюжими русскими комплиментами. Все и каждый искали кого-то или что-то: петух гонялся за курами, жеребец Сатровых - за кобылами судьи, кошка - за котами. Расцвели желтые лютики и выросли фиалки, совсем как дома. Мы с Сергеем Петровичем поехали на остров под зеленые ивы, откуда наблюдали за вялыми волнами Оби и весенними облаками на небе. И вот однажды утром, 11 мая, перед домом остановилась дребезжащая телега, и русский старшина на ней стал искать меня. Я должен немедленно собрать свои вещи, потому что он везет меня в город.

Все мои надежды на весну были разрушены. Я собрал вещи и попрощался с Тамашем, семьей Сатровых, Дуняшей, всей деревней. Только Сергея Петровича не было на прощание, потому что накануне он уехал домой к своей Елизавете на неделю в отпуск, куда-то к весенней Лене. Телега везла меня вдоль Оби, через воздушные, белоствольные березовые леса и зеленые поля, от чистого деревенского воздуха до смертельных бараков Ново-Николаевска. Паром перевез нас на другую сторону. Огурцовская "интермедия" закончилась.

Начался третий акт пленения.

Возвращение в Ново-Николаевск

Мне выделили место в углу в большой комнате на старом месте - на Гондатти, 36. После свободных недель в Огурцове я с грустью оглядел массовое жилье. Из старых лиц только Драгинцеску, доктор Вертачник и Сусек приветствовали меня; остальные ушли либо в другие лагеря, либо на кладбище. Из всех обитателей большой комнаты врачи и санитары - за исключением единственного и неповторимого доктора Ленхарта, врача-прапорщика из Братиславы - либо лежали в земле, либо пережили тиф. Ленхарт возвращался домой из эпидемической больницы по вечерам, полубезумный от постоянного страха, и постоянно проверял свой пульс.

Новоприбывшие Грюнвальд и Халаш уже попались на удочку Смерти, но она сжалилась над ними и вернула их к жизни. Поэтому Грюнвальд с высокомерием избранных носил свою начальственную улыбку, а Халаш стремился укрепить отвоеванную жизнь эротическими грезами.

Те дни казались танцем физической смерти и физической любви. За пределами бараков каждый день умирало от 80 до 100 пленных. Ново-Николаевское кладбище, которое опьяненная весной молодежь использовала для любовных свиданий в отсутствие лесов и садов, увидело заросшие могилы в качестве ложа и быстро наполнялось военнопленными.

В один из дней мы хоронили полкового врача с полной траурной пышностью, состоящей из четырех скелетообразных военнопленных в рваных, грязных пальто, ноги которых свисали почти до земли, сидящих на четырех крошечных лошадках, тянущих похоронную повозку. В дыму дождливого весеннего дня, под дикими кустами и деревьями неубранного кладбища, эти четверо скорбящих и мы, скорбящие, представляли собой настолько безнадежное зрелище, что потом, на Гондатти, мы могли только пыхтеть на своих койках и завидовать мертвому полковнику, который прошел через все это.

Но было и солнце. В это время кокетливые женщины толпились под нашими окнами, ожидая устных писем, которые я должен был перевести на русский и записать. Очарование чужеземья, этот большой забор и любопытство сделали их смелыми. После наступления темноты они пробирались в наш дом с помощью подкупленных казаков, или мы пробирались в угловой дом, где ловкие пальцы двух хорошеньких швей перебирали наши волосы вместо шитья.

Здесь сексуальные вопросы, естественно, более сложные, чем в нашей стране. Я бы даже сказал, более нравственные, потому что они более честные, более невинные.

Эта более невинная сексуальность проявилась на реке Оби. Когда наступила летняя жара, российское командование разрешило нам купаться в Оби группами по десять человек в сопровождении вооруженной охраны. Для этого случая я переделал одни из своих пестрых трусов в плавки и, экипированный таким образом, отправился в путь с легким сердцем, хотя врачи взяли с меня слово не глотать даже несколько капель зараженной тифом воды Оби.

Прибыв на купальный пляж Оби, где было пришвартовано несколько плотов, я был встречен райским зрелищем. Мужчины, женщины и дети купались в совершенной наготе и естественности в воде и на пляже. Мы в холодном поту сдирали с себя одежду, когда с воплем прибыл старший класс из женской средней школы, полный хорошо развитых девочек-подростков.

Они расположились на песке прямо за нами и, сбросив с себя последние трусы, с совершенной естественностью растянулись под лучами солнца. Они играли в пятнашки, плескались в воде, так что эротоману Фишу приходилось сдерживаться, чтобы не броситься между ними. Однако они не спускали с нас глаз и с нескрываемым удовольствием усиливали то, что и без того едва поддавалось интенсификации. Потом, когда некоторые из нас, в том числе и я, в плавках начали заходить в воду, чтобы охладиться, они почти застыли на месте в своей возне, глядя на необычное явление, и их встревоженные глаза, казалось, говорили о том, что, должно быть, этим беднягам на поле боя отстрелили то, что теперь необходимо прятать. Волнующее изумление от первого сюрприза удивительно быстро сменилось безразличием. То, что открыто демонстрируется, теряет буйный эффект секретности. Триста обнаженных людей превращаются в простое анатомическое зрелище в лучах летнего солнца.

Когда ночи стали теплее, я забрал свою койку и перебрался в дальний конец большого пустынного двора, где соорудил что-то вроде палатки. Сусек, чешский прапорщик, последовал моему примеру, и даже один из казаков положил свое седло под голову рядом с палисадом, а его лохматая лошадь, на которой я иногда ездил, мирно дремала рядом с ним. Это разделение принесло духовный покой. Вероятность заражения тифом уменьшилась, а способность к учебе повысилась, потому что здесь меня не беспокоил чужой шум. Я быстро продвинулся в изучении русского языка. Теперь я мог с легкостью читать газеты и даже перевел "Ночной приют" Горького, что было немалым подвигом, потому что герои пьесы используют в своей речи выражения преступного мира бродяг и уголовников.

Настало время белых ночей. В одиннадцать часов вечера всё ещё можно было читать на свежем воздухе. Отсутствие темноты ночью нарушает сон, напрягает нервы. Поэтому еще долгое время после ужина остальные, во главе с Драгинцеску, сидели и лежали вокруг моей койки, жадно слушая сводки с мест боев, которые я черпал из газет "Новое время" и "Биржевые ведомости". Если я чего-то не понимал до конца, я просто подстегивал свое воображение и бегло импровизировал, что император Вильгельм II, например, говорил Францу Иосифу: не отчаивайся, будет виноград с мягким хлебом, ведь у нас снова есть Пшемысль и Львов, и мир на горизонте...

Мы задыхаемся под дуновением среднеазиатской жары. Когда степные ветры проносятся над городом, желтое облако пыли оседает на домах и заставляет мусор на улицах бешено плясать. Все больше людей переезжают во двор, потому что в комнатах слишком жарко спать из-за топки и кровожадных клопов.

Моя почта, наконец, приходит 7 июля. Первые новости из дома! Чтобы они знали, что я жив! На радостях я тут же телеграфирую через Швецию, что у меня есть деньги, потому что русские наконец-то выплатили трехмесячную задолженность. Через пять дней, 13 июля, пришёл срочный ответ. Так что есть мост, по которому сообщения могут летать туда-сюда...

Снаружи, в бараке, эпидемия стихает, жизнь снова улыбается нам, но стихи, которые я пишу, неулыбчивы, потому что они омрачены воспоминаниями и желаниями. Когда по вечерам остальные собираются вокруг меня во дворе, и я заканчиваю читать газету, они хотят услышать стихи. Я рассказываю им стихи, они молчат, а они слушают их с таким благоговением, как будто Геза Дёни написал их, по крайней мере, там, в Красноярске, где он был заключенным. (прим.: Геза Дёни (1884–1917) - венгерский поэт; умер в Красноярском лагере военнопленных)

Даже нервный Халаш громко вздыхает, когда я начинаю "Исповедь":

"Помнишь, мама, как не так давно,

Когда я пришел издалека, холоден ли был мой поцелуй?.."

Драгинцеску подозрительно фыркал своим длинным носом, отвечая на этот вопрос.

"Кто я теперь?

Кладбище памяти, где возвышаются кресты с гнилыми поясами.

На их упрямых лбах вновь вспыхнули письмена -

Чтобы преследовать все, что было, все, что прошло..."

Рыцарские дела - Очередное путешествие

Вынужденное сожительство, бездеятельность, жара, физические и духовные желания начинают расшатывать нервы. Непрекращающиеся споры вспыхивают из-за пустяков, слова вылетают, оскорбления сыплются, и к тому времени, когда красные гребни снова спущены, уже готов новый рыцарский поединок. Ибо, действительно, существует особая, священная офицерская честь, которую носит сельский школьный учитель, банковский клерк, юрист, секретарь и инженер, носящий свой мундир, и возвышенный им, и столь же придирчивый к нему, как средневековый рыцарь к своему гербу.

К моему большому сожалению, я единственный в "хуторе" Гондатти, чей кавалерийский кушак желтеет на плече, а кавалерийские офицеры считаются в пешей среде жрецами кодекса чести со шпорами. Я не гусар, не драгун, не улан, а кавалерийский стрелок, и все же меня всегда с мрачным лицом просят быть вторым помощником батальонного офицера. Затем мы вдвоем отряхиваем пиджаки, аккуратно надеваем фуражку, вешаем меч в воображении и идем в другую комнату - к нарушителю, чтобы попросить вооруженную сатисфакцию от имени пострадавшей стороны. Оскорбитель с чопорным лицом называет своих помощников, с которыми мы вдвоем усаживаемся в углу комнаты, и с тех пор - увы! - если немедленное кровопролитие невозможно, дело бальзамируется в протоколе до конца войны, на основании которого стороны могут смыть позор мечом или пистолетом по возвращении домой. Будут те, кто сможет каждое утро в течение нескольких месяцев ездить в лес для обмена пулями...

Для меня самое трудное - сохранить спокойное лицо, когда приходится защищать честь знаменосца Грюнвальда против страхового агента Халаша или благочестивого Драгинцеску против злобного адвоката Ветакника.

"Протоколы" накапливались "красиво". Они хранились посвященными хранителями офицерской чести, фактическими хранителями, в специально изготовленном для этой цели прочном сундуке, который пленные юмористы окрестили "заветным сундуком или ковчегом", потому что их годами носили из лагеря в лагерь, как когда-то евреи носили священный сундук с законами.

К нам приходят хорошие новости с поля боя, поэтому русское командование приказывает пленным офицерам не носить свои знаки различия. Долой звезды!

Это вызвало огромное возмущение. Некоторые люди впадают в меланхолию, потому что без звезд они не узнают себя и не чувствуют себя людьми. С другой стороны, я снова чувствую себя кем-то, когда на мне только воротник, и я с облегчением снимаю звезды с воротника, который я и так ношу закрытым.

Вместо звезд мне дали должность: заведующий по организации питания. Им надоела столовская еда, мы собираемся готовить дома, а поскольку я уже поэт, они считают, что я лучше всего подхожу для изобретательной работы шеф-повара.

У этой должности свои преимущества. Нам больше не разрешается свободно передвигаться по городу, кроме как в определенные часы, и то только в сопровождении вооруженной охраны. Управитель, с другой стороны, может ходить за покупками на кухню в нерабочее время с одним казаком. Итак, рано утром мы отправляемся в путь - повар, который дома работает продавцом и готовит по памяти, как его научила жена дома, затем я, и, наконец, казак с усами. В городе по-прежнему много всего, сумка быстро наполняется всем, что пожелает желудок, а цены настолько низкие, что я даже откладываю часть из 10 рублей, заплаченных с каждого на месячный запас алкогольного гарнира к застолью по воскресеньям и праздникам. На базаре нас знают все, но особенно я дружу с симпатичной армянской продавщицей в булочной и кондитерской, у которой я покупаю выпечку на завтрак. Эти десять минут в свежести утра, пока она с кокетливым блеском в глазах накладывает белый хлеб, сахарное печенье, булочки и другие лакомства, согреют весь знойный день.

Когда я прихожу домой, я кладу партию пирожных рядом с койками спящих, и как только кто-то открывает глаза, Михаль, галантный парень Драгинцеску, сержант с золотой медалью за отвагу и фермер с 300 акрами земли, приносят какао или чай.

Позже, в годы поста, мы с тоской вспоминали обильные завтраки и обеды на улице Гондатти. Единственное, что долгое время беспокоило меня как шеф-повара, это наша неспособность произвести приятный пончик, результатом всегда были лишь компактные маленькие пельмешки.

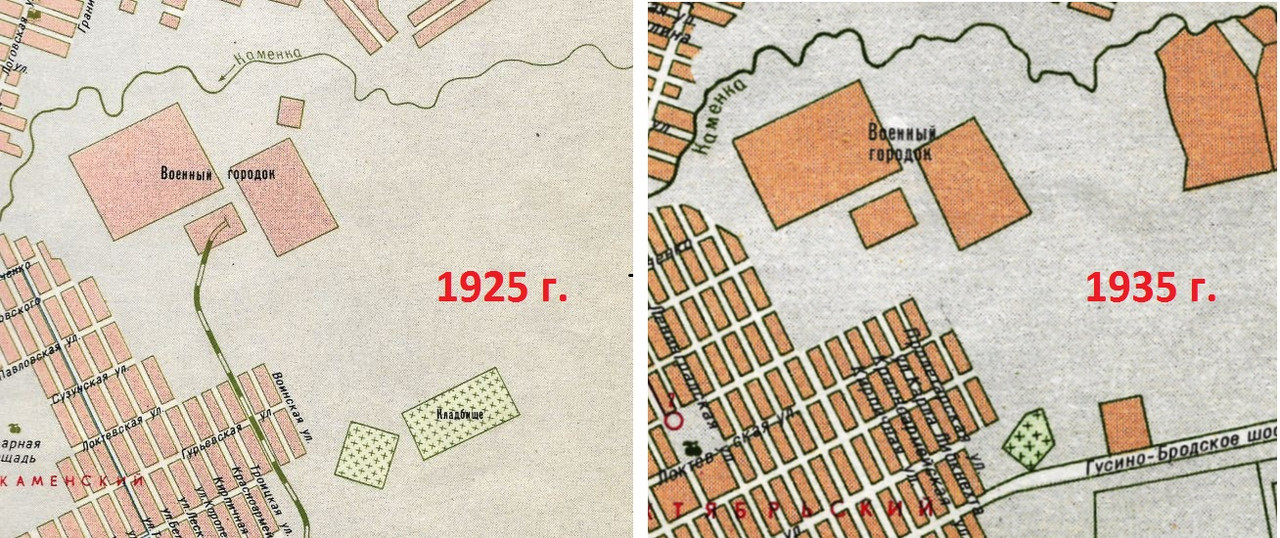

В конце сентября произошел еще один поворот в моей судьбе. В пригороде Ново-Николаевска, в Каменке (прим. имеется в виду Закаменка), находилась группа пленных, в основном офицеров из Перемышля, под командованием полковника Джента. Когда я однажды посетил их, я подружился с Иваном Петерффи, генерал-лейтенантом 9-го Надашского гусарского полка из Шопрона, который предложил мне переехать к ним.

После двух дней раздумий, с согласия российского командования, я попрощался с гондаттинскими ульчанами, с которыми мне так и не удалось установить более глубокие отношения, и перешел в группу Джента.

Это был совершенно другой мир. В группе было только два венгра: доктор Жигмонди и Иван Петерффи. Остальные были австрийцами. Они приняли меня с таким теплым товариществом, что уже через час я почувствовал себя среди них как дома. Это было не обычное место. В большом деревянном доме был центральный зал, окруженный небольшими пронумерованными комнатами.

Еще несколько месяцев назад этот дом был респектабельным борделем, большой зал и маленькие комнаты которого были связаны с офицерами города, богатыми купцами и чиновниками. Когда началась война, почтенное заведение было закрыто, так как мужские силы нужно было сосредоточить на победе над центральными державами, и так мы с Иваном Петерфи оказались в стенах многое виденной комнаты номер 4. Место дикой азиатской пирушки и большой салун превратились в офицерскую столовую и казино. Единственным свидетелем прошлого, оставшимся в доме, было разбитое пианино.

Сами заблудшие девы, изгнанные из своих интимных жилищ, были вынуждены работать в подполье и, как побитые кошки, бродили по дому по вечерам, соблазняя сидящих за обедом офицеров сиренами. Не напрасно.

Были и такие офицеры, которые искали более благородных удовольствий. Лейтенант Петак писал замечательные стихи и знал всю музыкальную литературу. Лейтенант Кейм был художником, другие много читали, а некоторые из них сидели вокруг старого пианино и часами слушали, как я играю. Никого не беспокоили финансовые проблемы. Пшемысляне были при деньгах, у них была и полковая казна, а остальные были в долгах.

Эта "жемчужная" жизнь продолжалась недолго. 28 сентября нас уже постигла участь наших предшественников. Мы были вынуждены покинуть наш прекрасный бордель, потому что русские посадили военнопленных из Ново-Николаевска в поезд и отправили их на восток.

Мы с Иваном хорошо устроились на верхней койке для более длительного путешествия. Погода становилась все холоднее, первый снег выпал еще до того, как мы достигли Красноярска. Мы только что пересекли Ангарский мост в Иркутске, когда я признался Ивану в обстоятельствах своего курсантства. Он засмеялся.

Я узнал, что в нашей группе было еще двое таких же, как я. (прим.: автор имеет в виду, что офицерское звание он не успел получить, а был лишь курсантом, которых в плену приравняли к офицерам).

Вскоре после Иркутска мы добрались до романтической местности озера Байкал. Наш поезд надолго остановился на небольшой станции, и мы гуляли и любовались загадочным азиатским озером.

После восьми дней пути, в половине второго ночи 6 октября, наш поезд остановился перед небольшим зданием, похожим на караульное помещение. Высадка!

Мы приехали в Березовку...

) Прошу прощения.

) Прошу прощения.