Вопрос очень трудный.

Где - можно ответить. Когда - примерно тоже можно ответить.

А что - ?

НОВОСИБИРСК в фотозагадках. Краеведческий форум - история Новосибирска, его настоящее и будущее |

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.

Вы здесь » НОВОСИБИРСК в фотозагадках. Краеведческий форум - история Новосибирска, его настоящее и будущее » Новосибирск 20-х - 30-х » Кадры из фильма "Красный газ"

Вопрос очень трудный.

Где - можно ответить. Когда - примерно тоже можно ответить.

А что - ?

Похоже на расправу .

Похоже на расправу .

В принципе - правда. Разгон казаками митинга.

Это семечки. А вот главный вопрос - надо думать.

Революционера схватили . У конного казака пика в руке . Кажется , что он готов использовать её по назначению.

Похоже на кино. Ощущение постановочности снимка.

Отредактировано Крыл (17-03-2019 21:44:01)

Сразу: - революционера! Может, карманника

Похоже на кино. Ощущение постановочности снимка.

Естественно. Это и есть главный вопрос - название фильма.

Это и есть главный вопрос

сразу же - Адъютант его пр-ва..

только что ж тут сложного?

видимо, что-то другое

Вечный зов

сразу же - Адъютант его пр-ва..

только что ж тут сложного?

видимо, что-то другое

То было в Европейской части.

Вечный зов

Нет.

Это был другой шедевр.

То было в Европейской части.

Нет.

Это был другой шедевр.

Тогда "Даурия"

Тогда "Даурия"

Нет.

Посмотрите внимательно на фото. Можно предположить временной интервал. И отсюда нужно плясать.

Подсказка

«лучшее достижение советской кинематографии».

лучшее достижение советской кинематографии

Точно не "Война и мир", значит "Тихий дон"

Если лучшее достижение, то предположу "Броненосец "Потёмкин"".

"Броненосец "Потёмкин"".

Нет.

"Броненосец "Потёмкин" штурмует Новониколаевск. Шутка. Хотя фильм также был очень популярен и его это сгубило.

Точно не "Война и мир", значит "Тихий дон"

Нет.

На фото депо Новониколаевска.

Об этом фильме была тема.

Если честно это фото было на форуме. Сейчас вспомнил.

Если честно это фото было на форуме. Сейчас вспомнил.

Было Здесь

Съёмки фильма "Красный газ".

Вот бы ещё и сам фильм найти... Музей "дом кино" озадачен

Съёмки фильма "Красный газ".

Ну наконец-то.

Вот бы ещё и сам фильм найти... Музей "дом кино" озадачен

Как пишут, его не найти. Засмотрели до "дыр"

отличная тема. На первом фото у казака галифе обр. 1969 г. и советские сапоги

На первом фото у казака галифе обр. 1969 г. и советские сапоги

[взломанный сайт]

На первом фото у казака галифе обр. 1969 г. и советские сапоги

Интересно, это как? Фильм снимался в 1924 году. Наверное путешественник во времени.

Похоже очень:) Не всю тему прочитал

На первом фото у казака галифе обр. 1969 г. и советские сапоги

Это ещё что, вот на втором фото п.21 у колоритного персонажа пистолет как у Сибирского Стрелка.

Да, он самый) Люгер Парабеллум однако

Отредактировано Стрелокъ (19-03-2019 22:26:33)

Да, он самый) Люгер Парабеллум однако

А в чем причина, в первую мировую войну с ним воевали.

А в чем причина, в первую мировую войну с ним воевали.

Харизматичный пистолет. Вроде бы был в рекомендованном списке образцов для добровольной замены револьвера Наган офицерами РИА.

офицерами РИА.

Или ИРА ?

Или ИРА ?

"Не было меня в этом переулке!" (С)

Как неожиданно развернулась тема... Жаль что фильм не сохранился

От ромашек-цветов пахнет ладаном из ада,

и апостол Андрей носит Люгер пистолет (с)

А в чем причина, в первую мировую войну с ним воевали.

Извините, это офф-топ. Уважаемый Ирландец намекает, что видел люгер в руках одного нашего общего знакомого

Да, "Люгер" был разрешен в Российской Имп. армии. Хорошая машинка, мне очень нравится. Но разбирать/собирать сложнее, чем Наган

Отредактировано Стрелокъ (20-03-2019 21:50:22)

О съемках фильма

http://io.nios.ru/articles2/57/15/kak-v … ennyy-film

Привожу текст статьи:

Кузменкина Людмила Анатольевна,

редактор МКУДПО ГЦИ «Эгида» г. Новосибирска. "Как в Новониколаевске снимали первый художественный фильм"

"Одна из первых кинокамер

В декабре 1924 года на экраны страны вышел первый художественный фильм, снятый в Сибири, точнее, в Новониколаевске.

Это было настоящей сенсацией! Потому что кинопроизводство в то время находилось в очень тяжелом положении: замерзшие в Гражданскую войну кинопавильоны все еще пустовали, киноаппаратура в России не производилась, а покупать было не на что. Вся советская кинематография осиливала в начале двадцатых полтора десятка лент в год, включая короткометражки. А тут художественный фильм в семи частях, да еще в провинции!

Будем сами снимать

Все началось в декабре 1924 г. с подготовки к празднованию пятой годовщины освобождения Новониколаевска от Колчака. Член Сиббюро ВКП(б) Вениамин Вегман предложил, чтобы московская студия создала к юбилею художественный фильм о гражданской войне в Сибири. Однако москвичи ответили отказом: «Не имеем возможности». Вместо того, чтобы забыть эту идею, решили снимать фильм самостоятельно. Смелое решение поддержал партийный глава края Станислав Косиор. Он все время находился в курсе работы над фильмом, «выбивал» пленку, договаривался, чтобы из Москвы приехал опытный оператор.

Помощь в новом и трудном деле оказывали все партийные и советские организации. Но основная тяжесть по организации съемок легла на заведующего Сибкино М. Кравкова. Вместе с заведующим Сибоно Венгеровым он обратился к писателю Владимиру Зазубрину. В результате по мотивам романа «Два мира» и повести «Скрепы» появился сценарий к новому фильму «Красный газ». Сценарий был написан совместно с режиссером фильма Иваном Калабуховым, известным в Сибири театральным режиссером. Вместе с Верой Редлих он возглавлял «Театр студийных постановок». Правда, кинематографический опыт был невелик. Однако одно время он руководил самодеятельностью кремлевских курсантов, ориентировался в московском театральном мире и смог быстро определиться с исполнителями основных ролей.

«Немой заговорит на языке революции»

Фильм «Красный газ» рассказывал о революционной борьбе рабочих и крестьян в Сибири в период колчаковщины и партизанской войны. Сельские партизаны и рабочее подполье вместе сражались за власть Советов. Главная героиня — деревенская девушка Варя, связная между партизанами и подпольщиками.

В. Вегман писал: «Главной задачей постановки является выявление идеологической сущности сценария и стремление избежать вредного увлечения американским трюкизмом…»

Основное, чему уделяли внимание создатели фильма, были содержательность, идейность и правдивость. На страницах газеты Вегман популярно объяснял читателям основную идею фильма: «Борьба с колчаковщиной происходила, как известно, во время блокады нашей Советской республики. В военном отношении Советская республика была тогда слаба. Особенно слаба была техника военного дела у партизан. Белые были лучше вооружены. Тем не менее коммунисты победили белых, ибо коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но тем не менее непобедим.

Этот газ называется «Красный газ«: коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы».

Поэтому фильм назвали «Красный газ». Кино в то время было немое, звук появился лишь в 1929 году. Фильмы показывали в основном американские, на любовную тематику. Владимир Зазубрин восторженно писал: «Теперь у нас немой заговорит на языке революции, он расскажет всему миру о героической борьбе рабочего класса и крестьян России с белогвардейцами всех стран».

«Фальшивых фигур нет»

Главную роль в фильме «Красный газ» исполнила молодая актриса из труппы Мейерхольда Маргарита Горбатова. Зазубрин так охарактеризовал актрису: «Жест Горбатовой — четкий, мягкий. Артистка играет уверенно. Сцены ведет без суеты и беготни, без провинциального «трагического» кривлянья… Лицо лишено зализанности «хорошенькой инженю«. Черты резки, мимика выразительна, хорош грим. У Горбатовой много данных, чтобы стать серьезной киноактрисой».

Варвара (Горбатова) должна была бросаться в воду с верхней палубы плывущего парохода, мчаться на неоседланной лошади. Все это она проделывала свободно, без дублера.

Из Москвы же приехали С. Бартенев и В. Афанасьев (партизаны), К. Гарденин (подпольщик), В. Далевич (чешский офицер), из Томска пригласили С. Троицкого (генерал).

Автор сценария очень хорошо отзывался о работе актеров: «Подобраны умелой режиссерской рукой. Фальшивых фигур нет». Некоторые эпизодические роли играли настоящие матросы, красноармейцы, даже старики-крестьяне. «Ладно, покажем им, как и что у нас было под Зимино». Все очень серьезно подходили к делу и четко выполняли режиссерские задания. Все было естественно и натурально.

Особенность этого фильма в том, что его снимали без декораций, без осветительных приборов, прямо на улице, на природе. Это потом будут писать об особой стилистике картины — документальности, нестандартной натуральности. На самом деле просто не было средств, аппаратуры. Например, разбирали стену дома и ждали, когда взойдет солнце, чтобы снимать. Съемки проходили на улицах Новониколаевска, Колывани, на пристани, на пароходе, на Алтае, на берегах Оби — в тех местах, где, по замыслу автора, разыгрывалось действие. Снимать природу Алтая поехала лишь небольшая группа, больше месяца провела она на лошадях — иначе не проехать.

Новониколаевцы толпами собирались глазеть на необычное действо: погрузка арестованных большевиков на пароход, расправа с белогвардейцами, пожар на пароходе. Газета писала: «Никого поэтому пусть не удивит, если в течение дня он услышит вокруг пальбу или если на каком-нибудь перекрестке он неожиданно встретит царского генерала в полной парадной форме или карателя-анненковца, конвоирующего арестованных».

Артисты работали с энтузиазмом, до полного изнеможения, в очень нелегких условиях. «В одной комнате (кают-компании парохода) — артистическая уборная (мужская и женская вместе), костюмерная, бутафорная, столовая и спальня. В жаре, в духоте, в гриме, в тяжелых костюмах с шести часов утра до заката солнца артисты на ногах. Некоторые «освежаются« прыжками в воду. Это те, кому по сценарию надлежит быть расстрелянными и выброшенными за борт. Им завидуют, как счастливцам. По пароходу бегают с рупором режиссер и помощник, гоняют артистов с одного борта на другой, с борта на корму, с палубы на палубу. Мокрые от пота, изнемогающие от тяжести офицерских мундиров, орудия и режиссерской гонки, послушно мчатся артисты, стреляют друг в друга, порют нагайками, бросают в воду со второй палубы. Но все работают с увлечением, запоем, не жалея сил. Вечером, еле волоча ноги, бредут к пристанским лавчонкам, покупают колбасу и хлеб. Днем некогда есть».

Создатели «Красного газа» поставили цель — реализм постановки без каких-либо трюков. Однако не всем это понравилось. В прессе появилась статья М. Гиндина «Нужен ли нам американизм?». Он утверждал, что в основу революционного кино должны быть положены американский темп, американизированная кинотехника, трюкизм. Его сомнение, что от увлечения натуралистическим реализмом может пострадать картина, в общем-то, оправдалось. «Советский американизм, насыщенный целесообразным оправдываемым содержанием, трюкизмом, боевая динамика — вот залог того, что «Красный газ« будет действительно удачной кинопостановкой», — писал Гиндин.

То ли съемка, то ли жизнь

Во время съемок фильма происходило очень много курьезных случаев. Ведь события, о которых был снят фильм, случились не так давно, поэтому жители так бурно реагировали на происходящее, порой путая съемку с жизнью. Режиссер рассказывал: «Шли съемки на пароходе с отступающими колчаковцами, который захватили партизаны. Со стрельбой, пожарами. Продолжалось это несколько дней, во время которых судно перемещалось вверх по Оби. Округа напомнилась слухами. И когда подошли к Бердску, не сразу смогли высадиться: пароход встретили вооружившиеся жители, приготовившиеся дать отпор «белым». В другой раз говорили, что какая-то группа собиралась вынести хлеб-соль. Возле Ельцовки «белых» атаковала группа войск ГПУ. Но, разобравшись, командир попросил у создателей фильма все показать новобранцам, «никогда не видевшим белых».

Однажды снимали сцену пожара на пароходе «Адмирал Колчак» («Витязь»). «Густые клубы дыма привлекли внимание многих. Капитан парохода, ехавший из Томска, испугался, не зная, в чем дело, и поспешил было спасать от огня людей. Он успокоился лишь тогда, когда с пристани рупором дали ему знать, что идет инсценировка».

Нам помог Эйзенштейн

Съемки, начатые в конце июня, закончились в начале октября. Начался монтаж картины и ее просмотр. На Первой фабрике Госкино Иван Калабухов получил монтажную. Через стенку работал дебютант Сергей Эйзенштейн.

Первый просмотр картины. Как вспоминал режиссер: «Присутствовали все работники кинофабрики, режиссеры. Молча и рассеянно смотрели они картину — недоброжелательное их отношение было очень ярко видно. И только в глубине аудитории стоял и ласково улыбался Сергей Эйзенштейн».

Дирекция предложила доснять сцены в павильоне. Огорченные результатом, заведующий СибкиноКравков и писатель Зазубрин уехали в Новониколаевск. Вечером к Ивану Калабухову пришел Эйзенштейн. Он заверил его, что все получится, и принялся разбирать монтаж, указывая ошибки. «И таким образом он прошел по всей картине, разбил так интересно на кадры, такой получился монтаж хороший, что я его сохранил для второго просмотра». Но, к сожалению, и вторая версия картины не была принята руководством Госкино.

«Ну оставьте картину. Что с ней делать дальше, мы придумаем». Лишь после просмотра фильма в Наркомате просвещения его приняли и даже постановили оставить один экземпляр в Историческом музее. Режиссер получил поздравления. Главполитпросвет оценил фильм «Красный газ» «как лучшее достижение советской кинематографии» 1924 года. Картина вышла большим тиражом и широко демонстрировалась по стране, получив много теплых откликов.

Главное, ради чего задумывался фильм, исполнилось: картина вышла на экраны точно к юбилею — 12 декабря. В Новониколаевске устраивались общественные просмотры, диспуты. Несмотря на отмеченные недостатки, «Красный газ» был назван прежде всего агитационным фильмом, близким сибирскому крестьянину и рабочему.

Жаль, что он не сохранился…"

Отредактировано Саша Александра (20-03-2019 23:23:07)

Засмотрели до "дыр"

Только в Википедии :

копии использовались в кинотеатрах вплоть до полной технической непригодности, и, несмотря на большой тираж, со временем не осталось ни одного экземпляра кинокартины

Остальные источники (точнее три, которые были прочитаны) говорят о более грустном конце фильма :

Вскоре практически все причастные к созданию фильма были репрессированы – писатель Зазубрин, режиссер Калабухов, актеры… Михаил Ленин – один из немногих, которого репрессии обошли стороной, не иначе, фамилия спасла… Что уж тут говорить о фильме, в котором фигурирует Троцкий - пусть даже в качестве портрета в руках одного из революционеров?

Все копии «Красного газа» без особой огласки уничтожили. Историки утверждают, что несколько кадров, доживших до наших дней, были взяты из уголовного дела Георгия Пожарицкого. Плюс несколько фотографий из старых журналов, да немного снимков с кинопроб – вот и все, что осталось в память о первом советском игровом фильме, родиной которого стали наши сибирские края…

https://www.sibreal.org/a/28806973.html

https://www.ufa.kp.ru/daily/25738/2727750/

С официального сайта Алтайского края

"В годы войны (ВОВ- моё) Алтай стал фоном для съемок таких картин, как «Красный газ», «Долина слез», «Одна», «Золотое озеро», «Белый клык», «Кащей Бессмертный».

Фотография. Рабочий момент съёмки художественного фильма "Красный газ".

Период создания:

Август, 1924 г.

Материал, техника:

фотобумага (глянцевая), картон, графитный карандаш, фотопечать (черно-белая), рукопись

Размер:

11,8 х 16,6; паспарту - 20,8 х 25,3

Место создания:

Новосибирская обл., Колыванский р-н

Номер в Госкаталоге:

26198329

Номер по КП (ГИК):

НОКМ ОФ-21545/1

Местонахождение

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский государственный краеведческий музейВо дворе крестьянского дома в с.Колывань. Подарено дочерью М.Ф.Горбатовой оператору Новосибирсктелефильма Максимову О.Г. в 1965 г.

12 декабря 1924 – 100 лет назад в Новониколаевске состоялся общественный просмотр первого сибирского художественного кинофильма «Красный газ», снятого по мотивам романа В. Я. Зазубрина «Два мира» о событиях Гражданской войны в Сибири.

В рецензии, опубликованной в газете «Советская Сибирь», отмечались и удачные батальные сцены, и забавные эпизоды, в целом фильму давалась положительная оценка: «Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех».

(Советская Сибирь. 1924. 14 декабря. С. 11)

«Советская Сибирь», воскресенье, № 286, 14 декабря 1924.

КИНО

.

„Красный газ“.

.

(Общественный просмотр).

.

Это первая сибирский фильма, вообще, и советская в частности.

Но это не только первая ласточка, не делающая, обычно, весны.

Это факт большой значимости.

Это фундамент, предпосылка для организации и развития сибирского кинопроизводства.

Мы полагаем, что алтайский ландшафт, впервые схваченный экраном, явится и для широкой публики, и для большинства киноработников, особенно в центре—откровением.

Какой блестящий материал для засъёмок.

Приходится искренно сожалеть, что мы настолько бедны, что не имеем возможности создать сибирское кинопроизводство.

А между тем, пожалуй, сибирские фильмы имеют все данные на большой успех и в СССР, и заграницей.

Таковы те беглые соображении. которые возникают после просмотра «Красного газа».

Появление этой картины следует от души приветствовать.

В ней всё же зафиксировано партизанские движение, отображён пафос крестьянского восстания в Сибири.

Это делает картину прежде всего ярко агитационной и близкой сибиряку крестьянину.

Простой и бесхитростный сюжет «Красного газа» делает ее доступной любой деревенской аудитории.

Мы нисколько не сомневаемся, что наибольший успех на долю картины выпадет, конечно, в деревне и в рабочих районах.

Сюжетом для «Красного газа» послужило партизанское движение в Сибири, в период колчаковщины.

Это, в сущности, блестящие страницы из истории Октябрьской революции. К сожалению, по целому ряду причин, прежде всего, чисто технического порядка (монтаж) страницы эти разворачиваются не совсем связно.

Так что вместо целостной картины получилась — хроника, отдельные куски какого то большого события, подчас недурно сделанные.

Прежде всего, в картине нет стержня, нет единой фабулы, той фабулы, которая, как-бы невидимыми нитями, держит в напряжении зрителя.

Такой важнейший момент, как причины организации партизанского отряда мотивирован в картине неубедительно.

В картине нет Красной армии, подчас надуманные типы подпольных работников и т. д.

Тем не менее, в картине попадаются очень удачные и хорошо сделанные моменты (батальные сцены, отступление партизан, погоня за пароходом).

Попадаются и остроумные сценки (поимка попа с порохом).

Политически картина, безусловно, выдержана и нам близка.

Её нужно продвинуть в самую гущу рабочих и крестьянских районов.

В Сибири картине, несомненно, обеспечен крупный успех.

Нам кажется, что в будущем такие крупные и серьёзные постановки надо поручать большим кинематографическим режиссёрам, а не таким новичкам в области кино, как Калабухов.

Гриф.

В сибирское село Пчелино, находящееся в тылу у колчаковцев, прибывает один из руководителей партизанского подполья. Он приносит тяжёлую весть старому крестьянину Чепале — его сын, партизан, пал от рук белогвардейцев. Дочь Чепалы, Варя, решает продолжить дело погибшего брата и просит дать ей ответственное задание. Девушке поручают доставить партизанам прокламации, предназначенные для распространения среди колчаковцев. Возвратившись после успешного выполнения задания, Варя застаёт село занятым отрядами белогвардейцев. Колчаковцы жестоко расправляются с крестьянами, требуя выдачи партизан.

С помощью городских подпольщиков Варе удается перебросить партизанам оружие и нелегальную литературу. Это дает им возможность уничтожить полк колчаковцев. В городе Варя встречает человека, поручившего ей первое ответственное задание. Вместе с ним она ведет агитационную работу среди шахтёров. Белогвардейцы арестовывают участников подпольного собрания, в их числе и Варю. Арестованных везут на пароходе, лоцманом которого оказывается один из работников подполья...©Кинопоиск.ру

Невероятный успех

Фильм 'Красный газ' - первый полнометражный игровой художественный фильм, снятый при Советской власти. Снимался в Сибири - на территории современного Красноярского края и Новосибирской области - в районах прилегающих к дороге жизни - Транссибирской магистрали. Почему такое название? Потому что красная идея как газ проникает во все самые удалённые уголки сибирского пространства. И от победы Советской власти её врагам не спрятаться ни скрыться. Почему фильм не сохранился? Потому что он был настолько выдающимся для народа, что все его копии кинозрители молодой Советской России засмотрели до дыр. Копии просто истёрлись от бесконечных показов! Не сохранилось ни одной - только некоторые фотографии со съёмок. Почему фильм получился столь выдающимся?! Потому что в его монтаже участвовал гений советского кино Сергей Эйзененштейн. Режиссёр Иван Калабухов был не опытным в монтаже. Ведь это был его первый (и последний) фильм. В соседнем помещении холодной 'Республиканской киностудии' (будущий 'Мосфильм') монтировал свой гениальный фильм 'Броненосец Потёмкин' Эйзенштейн. И Калабухов попросил его помочь, так как сроки поджимали, а фильм не получался. Гениальный режиссёр от души по-пролетарски помогал. По его требованию уже готовая часть 'Красного газа' была перемонтирована, и весь фильм домонтирован под его руководством. 12 декабря 'Красный газ' вышел в московские кинотеатры. Успех был невероятно оглушительным! Города Российской федерации потребовали копии фильма себе. Но плёнки в стране очень не хватало. И копий сделали недостаточно. Поэтому одну копию возили по многим городам. И люди смотрели, смотрели, смотрели - весь 1925 и 1926 годы. Копии фильма просто истёрлись. Мастер-копии оставлено не было. Такова история рождения и исчезновения первого суперпопулярного художественного фильма молодой Страны Советов.

Andrey Grigoriev (рецензия на Кинопоиск.ру)

Дмитрий БУКЕВИЧ

.

В первом новосибирском фильме Колчака играл… Ленин!

.

Летом 1924 года в наших краях снимали киноленту «Красный газ», монтировать которую помогал сам Сергей Эйзенштейн [фото]

.

В эти дни, 87 лет назад, в Новосибирске и его окрестностях творилось нечто, доселе невиданное. Группа энтузиастов снимала то, чему впоследствии было суждено стать первым игровым фильмом советской России. Поэтому имя Новосибирска, а тогда еще Новониколаевска, особыми буквами вписано в историю советского и российского кино - с тех пор, как летом и осенью 1924 года у нас шли съемки киноленты «Красный газ».

.

«Этот газ непобедим…»

.

Откуда такое странное название? Ответ в словах одного из идеологов картины Вениамина Вегмана, человека поистине энциклопедических знаний, сделавшего немало для сохранения и популяризации истории Сибири. «Коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но, тем не менее, непобедим. «Красный газ» – это коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Этот газ не победят никакие удушливые газы», - так считал убежденный коммунист Вегман...

.

Впрочем, у фильма было и второе, более «традиционное» название – «Товарищ из центра».

.

Книга Владимира Зазубрина "Два мира" легла в основу сценария фильма.

.

Задумав снимать фильм, группа энтузиастов во главе с Иваном Калабуховым решила таким образом творчески отметить 5 лет со дня окончательного установления в городе советской власти и победы над Колчаком. В основу лег роман известного сибирского писателя Владимира Зазубрина «Два мира». Однако в Москве в помощи в съемках практически отказали. Но разве это остановит сибиряков? Кино решили снимать сами, без всякого опыта и специального оборудования. Лишь потом удалось «выбить» у столицы кинооператора, нескольких актеров и необходимый запас пленки.

.

Ленин и Эйзенштейн

.

Действие картины происходило в сибирской глубинке. Её героиня Варвара Чепалова (актриса Маргарита Горбатова), узнав о гибели брата, ушла в партизанский отряд, стала связной между партизанами и подпольщиками. Она распространяла среди сибиряков и колчаковских солдат большевистские прокламации - это и был тот самый «красный газ». А на фоне истории человека развивалась революционная история Сибири. Съемки вели на натуре, в местах реальных боев, а многие роли исполнили бывшие партизаны и красноармейцы… И не только – например, одного из белогвардейцев сыграл бывший белогвардеец Георгий Пожарицкий. Местные жители иной раз пугались съемочной группы – думали, опять власть меняется… Один раз киношников даже встретили с оружием, но до стрельбы, к счастью, не дошло. Сохранились воспоминания о съемках одного из актеров, Владимира Гарденина:

.

«Посмотреть невиданное зрелище сбегались стар и млад. Представьте такую картину. К дощатому, засыпанному подсолнуховой шелухой причалу уездного городка пристает пароход, переполненный... белогвардейцами. Полуденное солнце сверкает на их штыках и кокардах. На борту парохода отчетливо белеют аршинные буквы: «Колчак». Старушка в крашеной домотканке, первой увидевшая их, испуганно крестясь: «Свят, свят!», улепетывает в ближайший переулок. Инвалид с удочками, враскачку шагавший на своей деревяшке к реке, замирает на месте. Лицо его выражает испуг и растерянность: «Неуж опять переворот?!».

.

А адмирала Колчака в «Красном газе» сыграл известный в ту пору актер Михаил Ленин.

Его настоящая фамилия была Игнатюк, а псевдоним он взял задолго до революции, совершенно не подозревая о существовании будущего вождя мирового пролетариата…

Без других, как сейчас принято говорить, «звезд» кино тоже не обошлось. Монтировали «первую сибирскую фильму» уже в Москве, причем, помогал это делать ни кто иной, как легендарный Сергей Эйзенштейн, давший целый ряд ценных и дельных советов.

.

Михаил Ленин в роли Чацкого. А в "Красном газе" он исполнил роль адмирала Колчака.

.

Изменчивая судьба

Несмотря на всю спонтанность, фильм пошел просто на ура – в том же 1924 году Главполитпросвет расценил его как «лучшее достижение советской кинематографии». «Красный газ» по сути, стал первой игровой киноработой в СССР и пять лет успешно шел на экранах страны и к концу 1920-х годов дал мощный толчок сибирскому кинопроизводству. Но до наших дней не сохранилось ни одной копии…

А все потому, что в 1930-х годах «Красный газ», долгие годы бывший флагманом кинопропаганды советской власти, внезапно перестал быть таковым.

Смена политического руководства страны имела далеко идущие последствия…

Вскоре практически все причастные к созданию фильма были репрессированы – писатель Зазубрин, режиссер Калабухов, актеры… Михаил Ленин – один из немногих, которого репрессии обошли стороной, не иначе, фамилия спасла… Что уж тут говорить о фильме, в котором фигурирует Троцкий - пусть даже в качестве портрета в руках одного из революционеров?

Все копии «Красного газа» без особой огласки уничтожили. Историки утверждают, что несколько кадров, доживших до наших дней, были взяты из уголовного дела Георгия Пожарицкого.

Плюс несколько фотографий из старых журналов, да немного снимков с кинопроб – вот и все, что осталось в память о первом советском игровом фильме, родиной которого стали наши сибирские края…

Отредактировано alippa (12-12-2024 20:40:58)

Полякова Дарья.

.

Очертания судьбы

.

Имя Георгия Леонардовича Пожарицкого знакомо небольшому кругу историков и искусствоведов.

Судьба его насыщенна, драматична, и вместе с тем малоизвестна.

В отделе спецдокументации Государственного архива Алтайского края хранится дело участника Первой мировой войны Георгия Леонардовича Пожарицкого, арестованного за контрреволюционную агитацию.

Этот документ был представлен на недавней выставке «Алтай в Первой мировой войне» в Государственном архиве Алтайского края.

Судьба большинства участников Великой войны сложилась трагически.

Те, кому посчастливилось вернуться живыми попали в жернова Гражданской войны, под политические репрессии 1930 годов.

Участие в «империалистической» войне автоматически выставляло фигуранта дела в неприглядном для советской власти свете.

В деле Пожарицкого сохранился послужной список, свидетельства о ранении, отдельные фотографии и даже фотоальбом, включающий снимки, сделанные в действующей армии.

Георгий Пожарицкий родился 5 июня 1893 года в городе Могилеве, в Белоруссии.

Поляк.

Отец, мещанин, имел свою парикмахерскую, потомок дворянского рода Пожарицких.

В деле имеется выписка из дворянского списка по Минской губернии с фамилией Пожарицких, датируемая 1816 годом.

В 1895-м семья Пожарицких переезжает в Томск, где отец, кроме парикмахерского ремесла, занялся мясной торговлей, мясо-колбасный магазин он держал до 1919 года.

В Томске Пожарицкий окончил гимназию и первый курс юридического факультета.

С началом Первой мировой войны в конце 1914 года пошел учиться на ускоренный курс в Иркутское юнкерское военное училище.

По его окончании был произведен в прапорщики и в мае 1915-го прибыл на службу в 39-й Сибирский стрелковый запасный батальон.

В июне командирован в крепость Брест, затем — в 9-й маршевый запасный батальон.

В мае 1916 года Пожарицкого назначили начальником конной команды разведчиков,

он был произведен в подпоручики,

в октябре — в поручики,

в феврале 1917-го — в штабс-капитаны.

Участвовал в многочисленных боях,

был дважды ранен,

контужен.

За боевые заслуги награжден знаками отличия

- двумя орденами Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», «За отличие в делах против неприятеля»,

- двумя орденами Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом,

- орденами Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом и

- орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами.

В феврале 1918 года, когда власть от Временного правительства перешла в руки большевиков, Пожарицкий был избран солдатами командиром 267-го полка, а также членом полкового комитета.

Полк в сражениях мировой войны больше не участвовал,

в декабре 1918-го войсковое соединение было расформировано, солдат распустили по домам.

Командный состав, учебная и писарская команды — всего около 100 человек, остались охранять имущество и канцелярию полка до особого распоряжения.

Через несколько дней они были взяты в плен немцами и отправлены в тыл — в Киев.

Интересная деталь немцы дали указание всем надеть погоны и следовать в них.

В Киеве Георгий Пожарицкий случайно знакомится с немецким офицером фон Мюллером.

В разговоре они выясняли, что в 1915-1916 годах оба находились в районе белорусского города Барановичи.

Еще более немыслимым совпадением оказалось то, что каждый обнаружил у себя визитную карточку другого.

Во время Великой войны существовал негласный кодекс чести разведчики на месте пленения противника оставляли визитную карточку начальника разведки.

Впечатленный фон Мюллер предложил русскому коллеге помощь.

У Пожарницкого просьба была одна способствовать его скорейшему отправлению на родину.

Немец отговаривал, объясняя, что в Сибири установлена власть большевиков, а офицеры царской армии подвергаются разным репрессиям.

Предлагал остаться в Киеве и поступить в армию гайдамаков, командовать ротой Пожарицкий отказался.

Дней через десять он увидел свою фамилию в списке отправляющихся на родину.

Эта необыкновенная история зафиксирована в протоколе допроса НКВД.

Допросные листы открывают для нас еще один интересный эпизод из биографии Георгия Пожарицкого.

В 1924 году Пожарицкий принимал участие в съемках первого немого игрового фильма сибирского кинематографа «Красный газ».

Режиссером ленты выступил Григорий Калабухов.

Съемки проходили в Новониколаевске (ныне — Новосибирск) и на территории Алтайской губернии.

Фильм посвящался пятилетию освобождения Новониколаевска от колчаковцев. В основу фильма положен популярный в первые годы советской власти роман Владимира Зазубрина «Два мира» о Гражданской войне в Сибири.

Фильм рассказывает о коммунистической идее, она вездесуща, и потому сравнивается со всепроникающим газом. Отсюда и странное название картины — «Красный газ».

Первоначально Георгия взяли в картину в качестве инструктора по плаванию и прыжкам с парохода в воду, но впоследствии он получил второстепенную роль карателя-анненковца.

Режиссер и оператор отмечали «красочную фигуру» и «фотогеничную физиономию» Пожарицкого.

Сначала ему давали играть простейшие эпизоды, затем посложнее.

Новоявленный актер так описывал свои впечатления от работы в кино: «Я был очень доволен данной работой, так как она вообще не казалась мне работой, а поэтому старался быть полезен в других отношениях.

Я стал давать советы и указания, как правильно надевать оружие, отдавать честь и даже вступил один раз в пререкание с режиссером Калабуховым по поводу взаимоотношений солдат и офицеров.»

За работу Георгию Пожарицкому сначала платили по 5 рублей в лень, затем его заработная плата составила около 200 рублей в месяц, что равнялось, как он сам отмечал, окладу за два с половиной месяца

Кроме Пожарицкого в картине было задействовано много других непрофессиональных актеров.

В эпизодах и массовых сценах участвовали местные жители, матросы, красноармейцы, бывшие красные партизаны. Отметим интересную подробность в кинофильме «Красный газ» в роли полковника Орлова снимался Константин Шестлинцев, актер, игравший на сцене Барнаульского театра в 1938 году. Эта киноработа Шестлинцева была положительно оценена критикой.

Картина имела большой зрительский успех. «Красный газ» был выпущен огромным для своего времени тиражом.

Спрос на фильм был настолько велик, что каждая пленка крутилась в кинопроекторе практически до дыр. Тем удивительнее тот факт, что до нашего времени фильм не дошел.

В архивно-следственном деле Пожарицкого сохранилось шесть кадров из фильма.

Негативы, изъятые при аресте как вещественные доказательства, возможно, одни из немногих сохранившихся фрагментов картины.

Дальнейшая судьба Георгия Пожарицкого, как и многих людей его поколения, сложилась трагически.

В 1939 году он был арестован по ст 58 — 10 ч I УК РСФСР за контрреволюционную агитацию и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Известно, что сумел выжить в лагерях и выйти на свободу.

Документы по его реабилитации от 17 сентября 1992 года остались невостребованными.

Очевидно, самого Георгия Леонардовича и его сына Константина (1923 года рождения) уже не было в живых

Его настоящая фамилия была Игнатюк, а псевдоним он взял задолго до революци

Просто жену очень любил

12 декабря 1924 – 100 лет назад в Новониколаевске состоялся общественный просмотр первого сибирского художественного кинофильма «Красный газ», снятого по мотивам романа В. Я. Зазубрина «Два мира» о событиях Гражданской войны в Сибири.

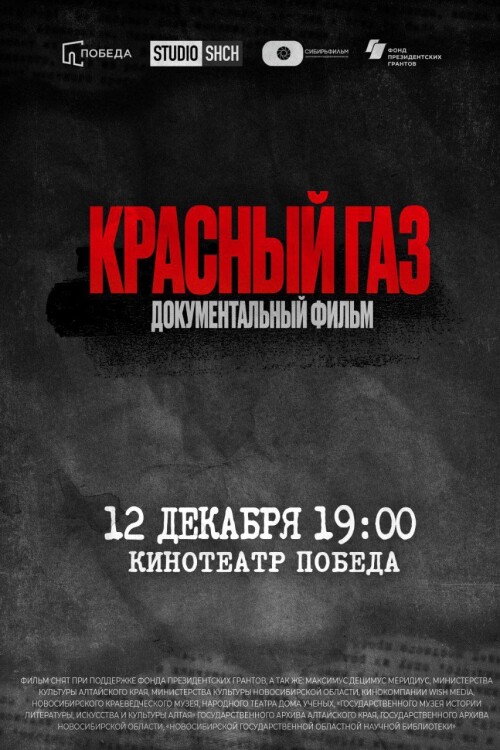

А сегодня ещё одна премьера. И неплохо, кстати. получилось

Отредактировано golod (12-12-2024 22:43:54)

Mishania

Фотография. Рабочий момент съёмки художественного фильма "Красный газ".

Период создания:

Август, 1924 г.

Материал, техника:

фотобумага (глянцевая), картон, графитный карандаш, фотопечать (черно-белая), рукопись

Размер:

11,8 х 16,6; паспарту - 20,8 х 25,3

Место создания:

Новосибирская обл., Колыванский р-н

Номер в Госкаталоге:

26198329

Номер по КП (ГИК):

НОКМ ОФ-21545/1

Местонахождение

Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области "Новосибирский государственный краеведческий музей

Во дворе крестьянского дома в с.Колывань. Подарено дочерью М.Ф.Горбатовой оператору Новосибирсктелефильма Максимову О.Г. в 1965 г.

90*125

Рабочий момент съёмок первого сиб. художественного фильма "Красный газ". 1924 год, август. Колывань.

Слева-направо:

Исполнительница гл. роли, актриса Маргарита Фёдоровна Горбатова;

исполнитель роли колчаковца, новосибирский профсоюзный деятель Дементьев,

пом. режиссер С.Изахсон;

Зав.Сиб.отдел.госкино Максилиман Алексеевич Кравцов;

Бутафор Виктор Петрович Витик;

Сценарист Владимир Яковлевич Зазубрин

Режиссер – Иван Григорьевич Калабухов

Оператор – Марк Налётный

Съёмка кончилась

№ 1 – Калабухов – режиссер

№ 2 – Зазубрин – автор идеи

№ 3 – Витик – бутафор

№ 4 – Кравцов - Зав.Сиб.отдел.Госкино

№ 5 – Изахсон – пом. Реж.

№ 6 – Налётный – оператор

№ 7 – Дементьев - актер

№ 8 – я

№ 9 – аппарат-кино

А сегодня ещё одна премьера. И неплохо, кстати. получилось

надеюсь в сеть кто-то выложит? иначе это всё...

надеюсь в сеть кто-то выложит? иначе это всё...

Обещали недели через две. Надеюсь, судьба первого не постигнет

Обещали недели через две.

они всегда обещают..

Вы здесь » НОВОСИБИРСК в фотозагадках. Краеведческий форум - история Новосибирска, его настоящее и будущее » Новосибирск 20-х - 30-х » Кадры из фильма "Красный газ"